| Главная » Статьи |

| Всего материалов в каталоге: 125 Показано материалов: 41-50 |

Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13 » |

Почему глава Германии сделал то,что даже его дипломаты считали крупнейшей из возможных ошибок? Эти вопросы не столь наивны, как это может показаться на первый взгляд. Потому что за 130 лет до Гитлера точно таким же путем в английскую столицу собирался маршировать Наполеон. И его страшный пример начиная с 1812 года стоял перед глазами военных всех стран, которые начинали Почему глава Германии сделал то,что даже его дипломаты считали крупнейшей из возможных ошибок? Эти вопросы не столь наивны, как это может показаться на первый взгляд. Потому что за 130 лет до Гитлера точно таким же путем в английскую столицу собирался маршировать Наполеон. И его страшный пример начиная с 1812 года стоял перед глазами военных всех стран, которые начинали планировать войну с русскими. Знал о судьбе наполеоновской армии и Гитлер. И все же решился ее повторить. Почему? Что за странное решение принимают все основные враги Англии? Разных национальностей, с разными лозунгами, с разными силами они почему-то снова и снова выбирают путь, который нам кажется очевидным тупиком?! Почему они идут на Москву, а не на Лондон? |

Для всех, кто интересуется военной историей и историей мундира, рекомендую кадры немецкой кинохроники с основными характеристиками немецкого и гражданского военного мундира. Для всех, кто интересуется военной историей и историей мундира, рекомендую кадры немецкой кинохроники с основными характеристиками немецкого и гражданского военного мундира. |

|

|

|

|

|

|

|

совершал поездки на Восточный фронт и составлял отчеты о дислокациях и рекогносцировках войск, результатах проводимых боевых операций, потерях в технике и живой силе и тому подобных показателях, отражающих состояние армии и положение на фронте. Выполняя свою задачу, автор проследовал от Варшавы до Сталинграда и подробно описал в дневнике бои местного значения и решающие сражения на берегах Дона, с последующим форсированием реки, битву за Сталинград и уличные бои за каждый дом, уделяя особое внимание бытовой стороне солдатской жизни на фронте. |

|

|

|

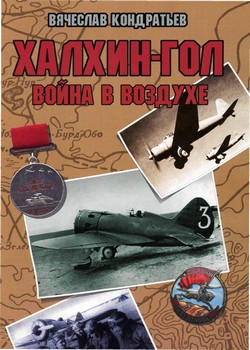

Совсем по иному смотрят на это в Японии. Во первых, тамошнему жителю само название «Халхин-Гол» наверняка ничего не скажет, ибо в японской историографии данный конфликт известен под именем «номонханского инцидента» (по названию пограничной сопки Номон-Хан-Бурд-Обо). А касаясь действий авиации, любой «исторически подкованный» японец вам объяснит, что, хотя императорской армии в том инциденте слегка «не повезло», но зато уж японские ВВС с лихвой отыгрались за неудачу наземных войск и сбили во много раз больше советских самолетов, чем потеряли сами. |

Черный цвет в Германии

считался всегда одним из самых важных. Этот цвет носили «вольные стрелки»,

оказавшие сопротивление Наполеону. Черную униформу носили 1 и 2 –й лейб-гусарские

полки Кайзеровской армии. Политический смысл черному цвету, возможно, придал

тот факт, что этот цвет был выбран офицерскими попками, сражавшимися против

Красной армии. Черный цвет в Германии

считался всегда одним из самых важных. Этот цвет носили «вольные стрелки»,

оказавшие сопротивление Наполеону. Черную униформу носили 1 и 2 –й лейб-гусарские

полки Кайзеровской армии. Политический смысл черному цвету, возможно, придал

тот факт, что этот цвет был выбран офицерскими попками, сражавшимися против

Красной армии.

Также следует признать, что на выбор цвета униформы всегда серьезно влияли неосознанные факторы. Черный цвет униформы эсэсовцев ассоциировался с таинственностью и опасностью, с зимой и полуночью, когда эсэсовцы наносили свои страшные визиты. Ряд символов, используемых СС в своей атрибутике, появились также в силу взаимодействия сознательного и бессознательного. Руны на петлицах СС; обычно трактуемые как двойные молнии, возвращали в нордическое прошлое, в которое свято верил Гиммлер. Со временем руны приобрели почти священный статус. К 1945 году в СС использовалось 14 основных рун. Дубовые листья и желуди были эмблемами первой Германской империи, чью смутную и сомнительную славу пытался возродить, опираясь на СС Гиммлер. «Мертвая голова», помимо своей могильной угрозы, была знаменитой эмблемой четырех известных полков кайзеровской армии: 92-го и 17-го пехотных. 1-го и 2-го гусарских. |

Белорусская наступательная операция

«Багратион», проведенная летом 1944 года, считается наиболее эффективной и успешной

операцией советских войск за все время Великой Отечественной войны.

Действительно, за три недели операции, с 23 июня по середину июля, войсками

четырех советских фронтов (l-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и l-й Белорусские) была

фактически полностью уничтожена немецкая группа армий «Центр», противник

потерял около полумиллиона солдат и офицеров, причем большей частью, убитыми и

пленными. Советские войска вышли к государственной границе 1941 года, готовясь

перенести боевые действия на территорию Польши. Белорусская наступательная операция

«Багратион», проведенная летом 1944 года, считается наиболее эффективной и успешной

операцией советских войск за все время Великой Отечественной войны.

Действительно, за три недели операции, с 23 июня по середину июля, войсками

четырех советских фронтов (l-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и l-й Белорусские) была

фактически полностью уничтожена немецкая группа армий «Центр», противник

потерял около полумиллиона солдат и офицеров, причем большей частью, убитыми и

пленными. Советские войска вышли к государственной границе 1941 года, готовясь

перенести боевые действия на территорию Польши. |

Странное произведение.

Странное произведение.

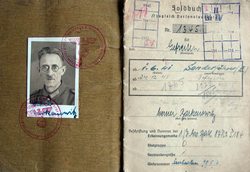

Основным личным документом

для военнослужащего германской армии являлся

Основным личным документом

для военнослужащего германской армии являлся