| Главная » Статьи » Форменные мундиры Третьего Рейха |

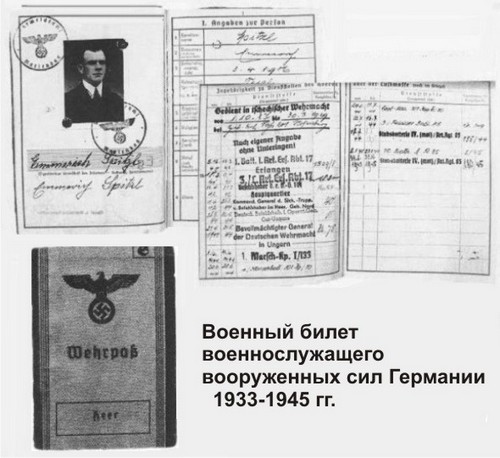

Военный билет Основным личным документом для военнослужащего германской армии являлся служебный военный билет. Он представлял собой книжечку карманного размера, которая выдавалась призывнику во время первого медицинского обследования перед поступлением на военную службу. Данный документ находился у призывника до момента призыва на действительную службу. В период прохождения службы военный билет хранился в штабе роты. Вместо них военнослужащему выдавалась солдатская книжка, являвшаяся одновременно удостоверением личности и основанием для получения денежного довольствия.  Обычно на первой странице билета на внутреннем развороте размещалась фотография будущего военнослужащего в гражданской одежде. В билет заносились подробные сведения о его предыдущей работе, а в период прохождения службы: различные записи административного характера, сведения поощрениях и повышениях в звании, награждениях, участии в боевых операциях, ранениях и болезнях. После увольнения из армии военный билет передавался в архив и подшивался к личному делу военнослужащего. Сведения, содержавшиеся в билете, являлись основанием для получения ветеранами пенсий и различных льгот. В том случае, если военнослужащий погибал или пропадал без вести во время прохождения действительной службы, военный билет передавался его ближайшим родственникам. Этим занимались чиновники призывных учреждений.

Солдатская книжка Этот документ в германской армии являлся официальным, удостоверяющим личность любого солдата или офицера. Он содержат все персональные данные (к примеру, цвет глаз, состояние зубов), полные названия действующей части, в которой в данный момент служил военнослужащий, и всех остальных подразделений (обычно вычеркивались во избежание путаницы), список выданного ему обмундирования и снаряжения, сделанных прививок, а также сведения о госпитализации, повышении в звании, тарифной группе оплаты, выплатах (в т.ч. и полученных в других подразделениях), датах и видах награждений, отпусках и другую информацию, относившуюся к периоду воинской службы. В книжке также указывался регистрационный номер военнослужащего, который ему присваивался сразу после призыва, и данные идентификационного жетона.  Перед войной в качестве идентификационных документов использовались солдатские удостоверения упрощенного образца. С началом боевых действий были введены новые солдатские книжки. Первоначально они не содержали фотографий и предназначались главным образом для своевременного получения денежного довольствия. Обязательным наличие фотографии в военной униформе стало лишь к началу 1943 года. Позднее еще одним непременным условием стало присутствие ежеквартального платежного документа, выданного казначейством подразделения. Среди германских солдат военные книжки нового образца быстро получили шутливое прозвище «документов для цепных псов» (так называли военнослужащих полевой жандармерии). При проверке документов особое внимание уделялось соответствию указанных данных о снаряжении, праве ношения определенных наград и знаков отличия, корректному указанию места службы и т.д. После демобилизации солдатская книжка подлежала уничтожению, однако в ходе войны, особенно в последние ее годы, многие военнослужащие сохраняли их в качестве временного «удостоверения личности». Идентификационный жетон В августе 1939 года в Вермахте был введен личный идентификационный жетон, получивший прозвище «собачья пластина». Он выдавайся каждому германскому военнослужащему после призыва в армию в подразделении (обычно на уровне роты), к которому он был приписан. Жетон имел овальную форму, состоял из двух тонких алюминиевых, цинковых или стальных пластин с аналогичными надписями на обеих половинах. Надпись обычно содержала название подразделения, порядковый номер и группу крови военнослужащего, хотя этот перечень имел вариации в боевых условиях. Жетон носили на шее на цепочке или шнурке. Если его владелец погибал, жетон разламывался на две части. Нижняя пластина передавалась в штаб роты, верхняя же половина оставалась на теле убитого. На основе этих данных составлялись подробные списки военнослужащих, куда заносились сведения обо всех потерях среди личного состава. Каждый месяц списки обновлялись, а отчеты предоставлялись в управление по учету потерь и военнопленных. В случае утери выдавался новый жетон с прежними данными военнослужащего, но с новым порядковым номером.

Регистрационный лист В каждом подразделении действующей армии и резервных войск на военнослужащего заводился регистрационный лист, куда заносились его служебные записи. По окончании службы лист закрывался и направлялся в призывной пункт по месту жительства военнослужащего, где хранилось его основное личное дело. Существовало две формы такого листа: для офицеров и для рядового состава. В период прохождения первого медицинского осмотра в районном призывном центре будущему солдату выдавался военный билет и там же на него заводилось личное дело, медицинская карта и классификационная карта. Его воинская регистрационная карта, которая выдавалась полицейским управлением, подклеивалась к первой внутренней странице личного дела. Фактически эта карта представляла собой открытый конверт, содержащий регистрационные сведения о призывнике и справку из полиции о его поведении до воинского учета. Военный регистрационный номер Этот номер присваивался призывнику после выдачи военного билета, т.е. в то время, когда он еще являлся гражданским лицом. Данный номер закреплялся за ним независимо оттого, находился призывник на действительной службе или нет, подобно его личному номеру, присвоенному согласно закону о всеобщей воинской обязанности. Обычно номер включал пять составляющих (хотя существовали и другие вариации): наименование призывного пункта; две последние цифры года рождения; номер полицейского участка по месту воинской регистрации (для некоторых больших городов этот номер соответствовал первой букве фамилии); порядковый номер призывного (или добровольческого) регистрационного листа; порядковый номер призывника (от1 до 10). Хранение воинских документов Основные воинские документы (личное дело) направлялись вместе с солдатом в его подразделение. При его переводе в другую часть документы возвращались в призывной пункт, который обычно являлся районным призывным центром для офицеров или отделением воинского учета для рядового и унтер-офицерского состава. Регистрационный список, который передавался в призывной пункт после перевода солдата в другое подразделение, вкладывался во внутренний карман на последней странице обложки личного дела. С осени 1944 года перенос в личное дело сведений, полученных из других частей, был приостановлен до конца войны. Планировалось, что эти данные в дальнейшем будут заимствоваться из военного билета, который постоянно хранился в подразделении по месту службы. До 1944 года классификационная карта использовалась для внесения записей о прохождении солдатом военной подготовки и направлялась в его подразделение для проверки. В течение 3 дней она отсылалась обратно в призывной пункт. С осени 1944 года этот порядок изменился. Вместо карты использовался лист военной подготовки, введенный еще в 1943 году, который военнослужащий хранил в «кармане» своей солдатской книжки. По прибытию на фронт лист следовало уничтожить, однако это не всегда исполнялось. Основными документами в войсках СС служили служебная карта, которая следовала за военнослужащим из одного подразделения в другое вместе с его военным билетом, и контрольная карта, всегда хранившаяся в подразделении запаса. Личные дела офицеров В дополнение к указанным выше документам на офицеров заводились личные послужные дела. Обычно личное послужное дело имело несколько экземпляров, которые хранились в запасном подразделении, в штабе, которому подчинялась его часть, и в управлении по учету личного состава. Личные дела офицеров резерва находились в территориальных призывных центрах. В случае увольнения или смерти офицера одна копия дела вместе со всеми необходимыми медицинскими документами обязательно отсылалась в армейское управление социального и пенсионного обеспечения. Регистрация наказаний При переводе солдата или унтер-офицера в другое подразделение вместе с его военным билетом направлялась индивидуальная выписка из книги наказаний. Записи о наказаниях офицера заносились в его личные служебные документы. В случае дисциплинарного понижения в звании солдатская книжка, военный билет и регистрационный лист военнослужащего закрывались в его подразделении и отсылались для хранения в основном личном деле в местный призывной пункт, где выписывался новый военный билет. В подразделении сразу же выдавалась новая солдатская книжка и выписывался новый регистрационный лист. В случае, если разжалованный ранее имел офицерское звание, заводился лист установленного образца для рядового и унтер-офицерского состава. Понижение в звании указывалось только в закрытом регистрационном листе. Запись о понижении в звании никогда не заносилась в солдатские книжки и военные билеты. Завершение службы В том случае, если увольнявшийся с действительной службы военнослужащий был отмечен благодарностью или другими поощрениями, ему выдавался на руки военный билет, даже если это увольнение носило временный характер (например, по профессиональным причинам). В такой ситуации при возвращении на действительную службу ему автоматически выдавалась солдатская книжка. В противном случае все его воинские документы и дела оставались на хранении в местном призывном пункте. Уволенным солдатам выписывалась справка об увольнении в запас. В случае смерти военнослужащего все его документы, кроме военного билета (вручался его семье), также передавались на хранение в призывной пункт. Справка о смерти вместе с нижней частью личного жетона и описанием местонахождения захоронения пересылалась в управление по учету потерь и военнопленных, которое являлось единственным официальным органом, уполномоченным выдавать справки родственникам погибших. Войска СС имели свое собственное управление такого рода.

| |

| Просмотров: 4998 | Рейтинг: 4.5/4 |