| Главная » Статьи » Тактика и стратегия |

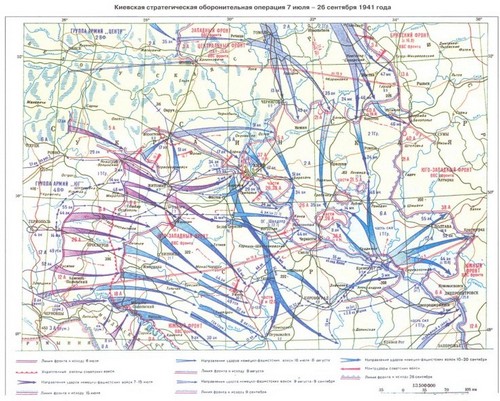

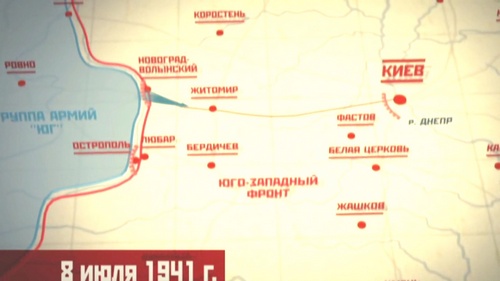

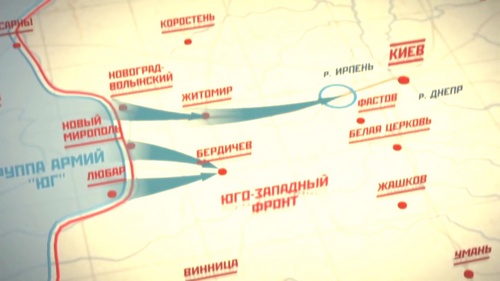

На Украине и в Молдавии оборонялись войска Юго-Западного и Южного фронтов, которые с 10 июля были объединены главным командованием Юго-Западного направления (главнокомандующий маршал С.М. Буденный). Фронты хотя и имели 86 дивизий, однако в ходе приграничных сражений были сильно ослаблены. Пополнялись они в основном наспех сформированными соединениями, которые должной боеспособностью обладать не могли. Наступавшая здесь группа армий «Юг» к середине июля насчитывала 63 дивизии и 16 бригад немецких, румынских, венгерских и словацких войск. Так как группа фельдмаршала Рундштедта своих задач с началом войны не выполнила, что нарушало общий стратегический замысел плана «Барбаросса», основная часть резервов ОКХ теперь направлялась на южный участок советско-германского фронта. Вскоре сюда же был направлен итальянский корпус в составе трех дивизий. В результате соотношение сил на юго-западном направлении изменилось в пользу немцев. Превосходство группы армий «Юг» особенно большим было на киевском направлении, где Рундштедт наносил главный удар. Основную задачу Юго-Западного фронта, как она была

сформулирована в директиве от 11 июля, ее командующий генерал Кирпонос видел в

том, чтобы «закрыть прорыв в районах Новоград-Волынский и новый Мирополь,

отрезать прорвавшиеся на Житомир и Бердичев мехсоединения противника и

уничтожить их». Южный фронт в это время продолжал отражать наступление немецко-румынских

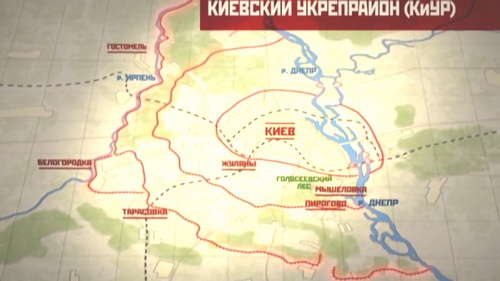

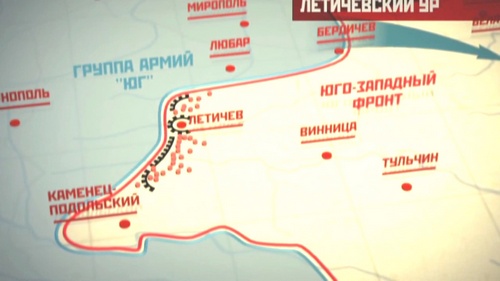

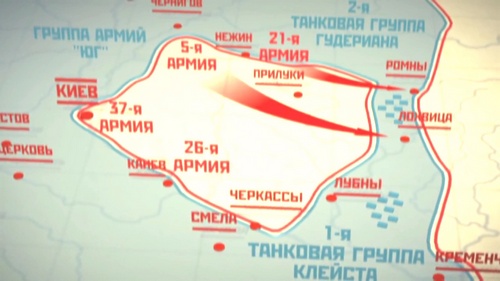

войск в Бессарабии. Рундштедт и его штаб считали, что советские войска отступают за Днепр, а сопротивление оказывают прикрывающие отход арьергардные части. На карте генерального штаба сухопутных войск вермахта с обстановкой на 12 июля значилось, что в составе Юго-Западного и Южного фронтов осталось 43 дивизии, из которых 17 дивизий представляют собой остатки соединений. Таким образом, разведка вермахта не сумела определить численность советских войск, занижая ее почти в два раза. По данным немецкой разведки, основная группировка советских войск на Украине находилась южнее Бердичева, в районе Винницы. Ее-то и стремился уничтожить фельдмаршал Рундштедт ударами с севера из района Бердичева и с юга из Бессарабии. Одновременно предполагалось овладеть Киевом и, захватив плацдарм на Днепре, создать условия для последующего наступления на Донбасс. Пылающая Украина 11 июля 13-я танковая дивизия противника вышла к р. Ирпень, по которой проходил передний край Киевского укрепленного района, где встретила организованное сопротивление. Попытки Макензена форсировать эту небольшую речку, предпринятые в последующие дни, к успеху не привели. 13 июля он пришел к выводу, что «бросок на город не представляется возможным». Удар с юга по вклинившемуся противнику приказывалось нанести б-й армии генерала И.Н. Музыченко, чтобы закрыть прорыв в районе Нового Мирополя. Из-за недостатка сил армия выполнить эту задачу не смогла, но она оказала упорное сопротивление двум корпусам 6-й армии противника и 48-му моторизованному корпусу группы Клейста, сковав их в районе Бердичева до 15 июля. Бои здесь, как записал в дневнике Гальдер, «носили кровопролитный упорный характер». В дальнейшем к борьбе с прорвавшейся к Киеву группировке немцев присоединились новые силы. Северо- западнее Киева сосредоточился 27-й стрелковый корпус, а южнее — управление 26-й армии, передав свои отходящие соединения другим армиям, объединило вновь создаваемую группировку войск на рубеже восточнее Фастова и Белой Церкви. Этим силам генерал Кирпонос поставил задачу — наступая с севера и с юга на Брусилов, ликвидировать прорыв противника на киевском направлении. Наступление 27-го корпуса и 26-й армии началось 15 июля. Ощутимых результатов оно не дало, так как войска атаковали разновременно и на широком фронте. Уже 18 июля корпус вынужден был перейти к обороне. Армия еще пыталась наступать, но 21 июля также была остановлена. Когда командование Юго-Западного фронта сосредоточило основное внимание на уничтожении вражеских войск, действовавших на киевском направлении, главные силы 1-й танковой группы, овладев 16 июля Белой Церковью, устремились на юго-восток, в тыл 6-й и 12-й армиям, которые под ударами войск противника отходили к Днепру. С востока их преследовала 17-я армия генерала Штюльпнагеля. Южнее 11-я армия генерала Шоберта, форсировав Днестр, наступала навстречу танковой группе. Почувствовав, наконец, опасность двустороннего охвата войск Юго-Западного и Южного фронтов, Ставка 18 июля приказала отвести 6, 12 и 18-ю армию на рубеж Белая Церковь, Китай-город, Гайсин. Было разрешено также отвести за Днестр 9-ю армию, чего давно добивалось командование Южного фронта.

Передача 6-й и 12-й армий Южному фронту пагубно сказалась на их судьбе. Нужно было заново организовать снабжение, нарушилось управление. 28 июля в оперативной сводке штаб Южного фронта сообщал: «Установить точное положение частей 6-й и 12-й армий невозможно из-за отсутствия связи... Посланные на самолетах делегаты связи не вернулись». Положение удалось выяснить штабу фронта только 29 июля.

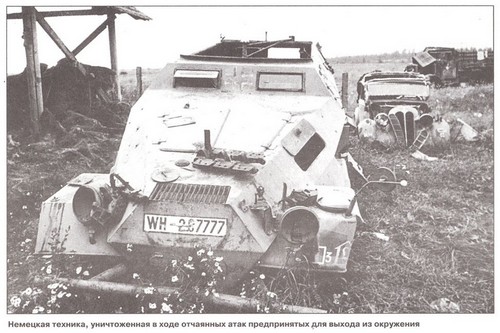

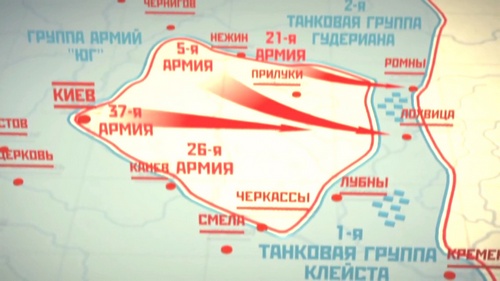

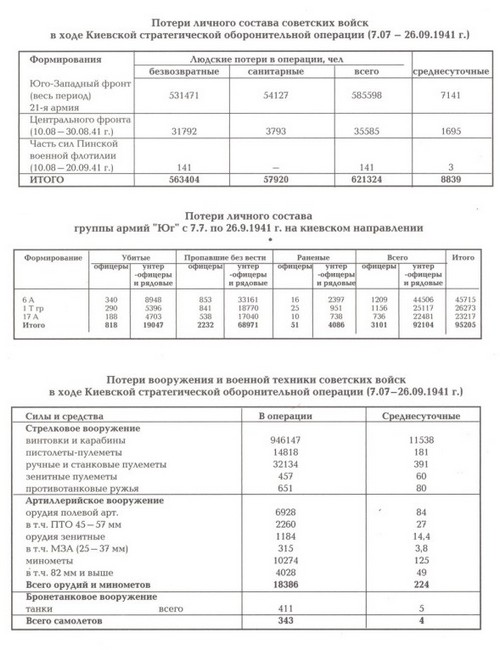

С 4 августа окруженные войска оказались предоставленными сами себе. Командование Южного фронта хотя и пыталось перебрасывать им по воздуху боеприпасы, но, по свидетельству немцев — участников боев под Уманью, значительная часть сброшенных грузов попала в их руки. Советские войска пытались прорваться из окружения. Наиболее решительными и успешными были действия в ночь на б августа. 12-я армия пробивалась на восток, 6-я — на юг. Однако группировка противника была, особенно на юге, настолько глубока, что преодолеть ее имеющимися силами оказалось невозможно. Отчаянные атаки в первые предутренние часы были внезапными для немцев, и советские войска продвинулись на несколько километров. Когда вражеское командование приняло ответные меры, атакующие войска, понеся большие потери, вынуждены были вернуться обратно, в район Подвысокое. Здесь они продолжали сражаться. Историк 49-го горнострелкового корпуса, дивизиями которого пришлось испытать яростные атаки окруженных под Уманью, писал, что противник, «несмотря на безнадежное положение, не помышлял о плене». Последняя попытка вырваться была принята в ночь на 7 августа. Часть сил, прорвав оборону 1-й горнострелковой дивизии, вышла на ее тылы и позиции артиллерии, но была атакована подошедшими танками. Бороться с ними было нечем. Днем 7 августа сопротивление было сломлено, хотя в лесу восточнее Копенковатое небольшая группа командиров и красноармейцев сражалась до 13 августа. В любом случае потери оказались большими. Войска Юго-Западного направления лишились двух армий. Их командующие генералы П.Г. Понеделин и И.Н. Музыченко оказались в плену. Но и потери противника, по его собственному признанию, были неожиданно большими. К примеру, 4-я горнострелковая дивизия только убитыми потеряла 1778 человек. Если учесть, что в войсках, действовавших против двух советских армий, насчитывалось 13 дивизий и 4 бригады, получается внушительная цифра. Судьба попавших в плен под Уманью сложилась трагично. Их сначала разместили под открытым небом, почти не кормили и уже зимой перевели в неотапливаемые казармы. Тем единицам, кому удалось выжить в аду фашистского плена, пришлось испить новую горькую чашу после возвращения на родину. Показательна в этом отношении судьба генерала П.Г. Понеделина. В августе 1941 г., когда органы госбезопасности доложили, что командующий 12-й армией сдался добровольно в плен, Сталин приказал отдать его под суд. С трагедией под Уманью был связан приказ Ставки Верховного Главного командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 г. В нем говорилось, что Понеделин «имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии. Понеделин не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив таким образом преступление перед Родиной как нарушитель военной присяги». В этих словах трудно найти правду. В действительности П.Г. Понеделин попал в плен тяжело раненым, в бессознательном состоянии. Долгие четыре года гитлеровских лагерей не сломили его воли, он достойно прошел через все испытания, находя в себе силы еще и поддерживать павших духом. Категорически отказывался от сотрудничества с фашистами. После освобождения и репатриации в 1945 г. П.Г. Понеделин был арестован и пробыл уже в советском лагере пять лет. После ходатайства, направленного Сталину, он был вновь осужден и 15 августа 1950 г. приговорен к расстрелу. Приговоренный к смерти, перенесший ужас гитлеровских и сталинских лагерей Павел Григорьевич Понеделин погиб только потому, что имел несчастье в бессознательном состоянии попасть в плен. Ему инкриминировали выдачу сведений о составе войск, имея в виду записку, составленную в плену, в которой командующий показал положение и численность войск на 4-5 августа. Эти сведения потеряли какую-либо ценность, как для немецкого, так и для советского командования, так как указанные войска уже находились в плену у вермахта. Гитлер расценивал окружение советских войск под Уманью как достижение первой стратегической цели группы армий «Юг», что не соответствовало действительности, так как планом «Барбаросса» первой стратегической целью группы армий Рундштедта являлось уничтожение основных сил советских войск на Правобережной Украине. А эта задача не была выполнена. Поэтому 12 августа главное командование сухопутных войск приказало Рундштедту силами 1-й танковой группы, 11-й и 17-й армий уничтожить советские войска между устьем Днепра и Запорожьем, захватив плацдарм для наступления на Крым и к Азовскому морю. Успешное осуществление этого маневра обеспечивало противнику охват и прижимало к морю оставшиеся силы Южного фронта, отрезая пути отхода на восток его 9-й и Приморской армиям. Гитлер «забыл» также о советских войсках в районе Киева. В начале августа на киевском направлении бои носили ожесточенный характер. 6-я армия Рейхенау продолжала бесплодные попытки разгромить 5-ю армию генерала М.И. Потапова. Велись атаки против Киевского укрепленного района. К исходу 4 августа врагу удалось прорвать передний край на стыке 175-й и 147-й стрелковых дивизий в районе Вета Почтовая. 6 августа враг прорвался к окраинам Киева. В эти дни все войска, оборонявшиеся в Киевском укрепленном районе, были объединены в 37-ю армию под командованием генерала А.А. Власова, который сосредоточил основные усилия против прорвавшегося противника. Отдельные доты, оставшиеся в тылу, продолжали мужественную борьбу. Одним из них был дот № 205, который в условиях полной блокады во главе с лейтенантом В.П. Ветровым оборонялся 8 суток. 12 августа армия нанесла мощный контрудар по переднему краю укрепленного района. Подразделения 175-й стрелковой дивизии полковника С.М. Головацкого прорвались к доту № 205 и деблокировали его гарнизон. 11 августа, в связи с угрозой выхода противника к переправам у Кременчуга, из Днепровского отряда для прикрытия переправ совместно с частями 297-й стрелковой дивизии была выделена группа кораблей в составе монитора «Жемчужин», канлодок «Передовой» и «Верный» под командованием капитан-лейтенанта А.З. Павлова. При движении к переправам в районе Тарасовки корабли были обстреляны противником. Командир отряда решил вступить в бой и повернул корабли на обратный курс. Получив попадания снарядов, монитор «Жемчужин» и канлодка «Передовой» вышли из строя и потеряли ход. Канлодка «Верный» (ст. лейтенант А.Ф. Терехин), искусно маневрируя, вела непрерывный огонь по танкам и артиллерийским батареям противника и прикрывала поврежденные корабли. После двухчасового боя канлодка «Верный» ушла в Черкассы. Расстреляв все снаряды и не дождавшись подхода подкреплений, командир отряда приказал взорвать поврежденные корабли. 12 августа Гитлер в дополнение к директиве № 34 вынужден был приказать: «Наступление на Киев приостановить. Как только позволят возможности подвоза боеприпасов, город должен быть разрушен бомбардировкой с воздуха». Боевые действия в районе Киевского укрепленного района приняли позиционный характер. Во время боев за Киев 5-я армия Юго-Западного фронта под натиском 6-й армии противника вынуждена была оставить южный сектор Коростенского укрепленного района. Но к 7 августа, закрепившись вдоль железной дороги Коростень — Киев, она вновь остановила вражеское наступление. Упорное и длительное сопротивление 5-й армии на правом крыле Юго-Западного фронта, непоколебимость обороны защитников Киева вынудили Гитлера изменить планы дальнейших действий на советско- германском фронте. Он дает указание сначала разгромить советские войска на Украине, после чего перенести главные усилия на московское направление. Выполняя приказ Гитлера, германское командование для разгрома войск Юго-Западного фронта дополнительно привлекло значительную часть сил группы армий «Центр» (2-ю танковую группу и 2-ю армию). В августе эти войска повернули на юг, наступая в направлениях Стародуб, Конотоп и Гомель, Чернигов, что создавало угрозу правому крылу и тылу Юго-Западного фронта. Учитывая угрозу, Ставка Верховного Главнокомандования 19 августа приказала отвести армии Юго-Западного фронта за Днепр и организовать оборону по его восточному берегу. На западном берегу Днепра было приказано продолжать удерживать лишь Киев. Для прикрытия правого крыла фронта севернее Конотопа по реке Десне развертывалась новая 40-я армия под командованием генерала К.П. Подласа. Ответственность за предотвращение прорыва противника с севера в тыл Юго-Западного фронта Ставка возложила на вновь созданный Брянский фронт под командованием генерала А.И. Еременко. К сожалению, отвод войск за Днепр не везде прошел организованно. Противник 23 августа вслед за отходящими 5-й армией и 27-м стрелковым корпусом прорвался к переправе севернее Киева в районе Окунинова и захватил плацдарм на восточном берегу. Кораблям Пинской флотилии было приказано любой ценой воспрепятствовать переправе войск противника. Были выделены монитор «Смоленск» и канлодки «Димитров», «Каганович», «Верный». Огнем кораблей был уничтожены Печкинский мост, значительная часть переправочного парка противника, рассеяны несколько автоколонн. Через день при налете вражеской авиации от прямых попаданий канлодка «Верный» затонула, часть личного состава погибла. Для войск Южного фронта трудности возникли в связи с подрывом 18 августа плотины Днепровской ГЭС. Подъем воды в реке поставил в сложное положение соединения 18-й и 9-й армий, которым пришлось переправляться южнее Запорожья, где даже до подрыва ширина реки превышала 1,5 км. К чести командования этих войск следует отнести четкую организацию и действия паромных переправ. Несмотря на то, что на один рейс уходило больше часа, переправа к исходу 22 августа была в основном завершена. К концу августа войска Юго-Западного и Южного фронтов отошли за Днепр, продолжая удерживать на западном берегу Киев. В составе Юго-Западного фронта была сформирована 38-я армия, развернувшаяся от Черкасс до устья реки Ворсклы. В ее полосе авангарды 1-й танковой группы Клейста захватили небольшой плацдарм в районе Днепропетровска. Продолжал удерживать противник плацдарм и у Окуниново. От устья Ворсклы и до Черного моря по восточному берегу Днепра оборонялся Южный фронт, в который, кроме 9-й и 18-й армий, вошли вновь созданные 6-я и 12-я армии. Приморская армия, прижатая к морю, осталась в тылу противника и продолжала оборонять Одессу. Основная опасность Юго-Западному фронту исходила от 2-й танковой группы генерала Гудериана, которая захватила два плацдарма на реке Десне южнее Новгород- Северского, угрожая выходу в глубокий тыл войск Кирпоноса. В первых числах сентября здесь развернулись ожесточенные бои. В междуречье Сейма и Десны, севернее Конотопа и Бахмача, дивизии 40-й армии под командованием генерала К.П. Подласа сдерживали танковую лавину Гудериана. Гитлеровское командование, не ожидавшее упорного сопротивления советских войск, забеспокоилось. Гальдер записал в дневнике: «2-я танковая группа в ходе наступления через Десну своим левым флангом настолько вцепилась в противника, что ее наступление на юг приостановилось». Стойко дрались части 10-й танковой дивизии генерала С.Я. Огурцова. Когда на остатки роты лейтенанта Петрова двинулось 17 немецких танков и бронетранспортеров, никто не покинул позиций: враг прошел только тогда, когда никого из воинов в живых не осталось. В тяжелом положении оказалась 293-я стрелковая дивизия, занимавшая оборону под ударами противника. Немцы, воспользовавшись брешью между 40-й и 13-й армиями, обошли правый фланг дивизии и нанесли удар с востока, в тыл ее частям. Но умелое управление командира дивизии полковника П.Ф. Лагутина и стойкость частей свели на нет рейд немецких танков по тылам дивизии. Большую помощь 40-й армии оказали активные действия войск соседнего Брянского фронта. Хотя следует сказать, что они с поставленной задачей не справились. Фронт не только не разбил «подлеца Гудериана», как «безусловно» обещал Сталину его командующий, но и не смог отразить наступления противника. Ставка усилила фронт авиацией, но изменить ход событий не удавалось. 2 сентября Сталин продиктовал по телефону для Еременко: «Гудериан и вся его группа должна быть разбита вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. Ждем ваших сообщений о разгроме Гудериана». Однако вместо сообщений о разгроме Москва получала донесения о том, что танки Гудериана 11 сентября захватили Ромны, а 13-го — Лохвицу, находившиеся в глубоком тылу Юго-Западного фронта. 6-я армия противника, наступавшая с окуниновского плацдарма, левым флангом соединилась со 2-й армией, наступавшей с севера. Одновременно созревал кризис на левом крыле Юго-Западного фронта, где в последних числах августа установилась обманчивое затишье. Только со стороны Черкасс противник проявлял активность. Здесь дивизии 17-й немецкой армии, выйдя к Днепру, высадили десант на остров Королевиц, за который с 25 августа и разгорелась борьба главных сил 38-й армии генерала Н.В. Фекленко. Командарм стянул сюда три дивизии из семи. Даже тогда, когда противник 1 сентября захватил плацдарм у Кременчуга, Фекленко не увидел серьезной опасности. Не увидело ее и командование Юго-Западного фронта, занятое отражением удара Гудериана. Опасность разглядел маршал Буденный. «Промедление с ликвидацией плацдарма у Дериевки смерти подобно, — сказал маршал и категорически потребовал «сбросить» гитлеровцев с левого берега Днепра». Такую задачу получила 38-я армия, но выполнить ее Фекленко сил не имел. Противник расширил плацдарм и сосредоточил на нем ударную группировку 17-й армии и 1-й танковой группы. 12 сентября она нанесла удар. Утром 16-я танковая дивизия прорвала оборону 297-й стрелковой дивизии и устремилась на север, на встречу танковой группе Гудериана. 15 сентября она вышла к Лохвице и соединилась с 3-й танковой дивизией, завершив окружение главных сил Юго-Западного фронта. В котле оказались четыре армии — 21-я, 5-я, 37-я и 26-я. Возникает вопрос: можно ли было избежать окружения войск Юго-Западного фронта? Меры к этому командованием Юго-Западного направления и фронта принимались. Еще 10 сентября Кирпонос телеграфировал в Ставку: «Танковая группа противника прорвалась в Ромны, Грайворон. 40-я и 21-я армии не могут ликвидировать эту группу. Требуется немедленная выброска войск из Киевского укрепленного района на пути движения противника и общий отход войск фронта на рубежи, доложенные вам». В ночь на 11 сентября Кирпонос лично вел переговоры с начальником Генерального штаба. Маршал Шапошников сказал, что Ставка считает необходимым продолжать драться на тех позициях, которые занимают войска Юго-Западного фронта. Не поддержал просьбу об отводе войск и Сталин. 11 сентября в разговоре по прямому проводу с Кирпоносом он сказал: «Ваши предложения о немедленном отводе войск без того, что вы заранее подготовите отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Брянским фронтом, повторяю, без этих условий ваши предложения являются опасными». И закончил: «Перестань, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути сопротивления». Сталин и Шапошников, не сумев правильно оценить обстановку на Украине, отклонили предложение Буденного и Кирпоноса о своевременном отводе войск Юго- Западного фронта. Кирпонос не смог убедить Сталина в необходимости отвода. Буденный же, настаивавший на отводе, был отстранен от должности главнокомандующего. На его место был назначен маршал Тимошенко. Смена командования Юго-Западного направления происходила в самый критический момент и вряд ли могла сказаться к лучшему. Ставка ВГК продолжала верить, что наступление Брянского фронта позволит восстановить положение. Сталин явно недооценивал опасности, нависшей над войсками Юго-западного фронта, и переоценивал возможности войск Юго-Западного и особенно Брянского фронта. 13 сентября 1941 г., вступив в должность, Тимошенко заверил Сталина, что Киев будет удержан. Только 16 сентября Тимошенко устно через И.Х. Баграмяна передал Кирпоносу распоряжение об отводе войск фронта на рубеж р. Псел. Кирпонос, не имея письменной директивы, обратился в Москву за подтверждением решения Главкома, так как связи со штабом главкома не было. Драгоценное время было потеряно. В ночь на 18 сентября Шапошников сообщил, что Ставка разрешает оставить Киев, и ничего не сказал об отводе войск фронта. Круг замкнулся. Нужно было действовать. Логика событий подсказывала командующему Юго-Западным фронтом решение. Промедление было смерти подобно. Посоветовавшись с начальником штаба фронта генералом В.И. Тупиковым, членами Военного совета фронта М.А. Бурмистенко и Е.П. Рыковым, Кирпонос буквально перед потерей связи со штабами армий успел отдать приказ на прорыв в восточном направлении. В соответствии с этим приказом 21-я армия должна была нанести удар в направлении на Ромны, 5-я — прикрыть отход 21-й армии и одновременно частью сил наступать на Лохвицу, 26-я — отойти в направлении Дубны, 37-я армия, составляя второй эшелон фронта, получила задачу прорываться на Пирятин. Находящимся вне кольца окружения силами 40-й и 38-й армий приказывалось поддержать выход войск фронта из окружения, наступая в направлении Ромны, Дубны. Однако планомерный отход войск не состоялся. Упорно теснимые немцами, понесшие большие потери в предыдущих боях и оставшиеся без управления, войска действовали разрознено и беспорядочно. Они прорывались из окружения небольшими группами, так как противник с 16 по 20 сентября расчленил войска Юго-Западного фронта на изолированные очаги, из которых наиболее крупных было четыре. 26-я армия была окружена в районе Оржицы. Ее остатки сражались дольше всех — до 26 сентября. 37-я армия оказалась в двух районах: один — в 40-50 км юго-восточнее, другой — в 10-15 км северо-восточнее Киева. Они смогли продержаться до 21-23 сентября. Пирятинская группа из войск 21-й и 5-й армий держались до 25 сентября. Перед оставшимися кораблями Пинской флотилии была поставлена боевая задача: до отхода 37-й армии не допустить переправы противника на участке Киевского укрепленного района и на Десне от Летки до устья. 16 — 18 сентября корабли, заняв позиции в районе переправ, выполняли возложенную на них задачу. Киевский отряд кораблей вел огонь по наступающему на Сваромье противнику. С отходом частей Красной Армии из Киева четыре монитора, канлодка, бронекатер, четыре тральщика и сторожевой катер были взорваны экипажами. Вырваться из окружения удалось немногим. Первыми успеха достигли штаб и часть войск 21-й армии, которые 21 сентября прорвали заслоны противника и после долгих мытарств во главе с командармом генералом Ф.И, Кузнецовым в районе Гадяч вышли к своим войскам. Намного труднее пришлось 5-й армии. Генерал М.И. Потапов потерял связь с большинством соединений и не сумел организовать прорыв вражеского кольца. Часть сил и управление армии вынуждены были присоединиться к колонам штаба фронта и двигались вместе с ними на Пирятин. Остальные, расчлененные на мелкие группы, пытались вырваться самостоятельно. Первая попытка 26-й армии 21 сентября вырваться из окружения не удалась. В безуспешных атаках дивизии израсходовали почти все боеприпасы. Вечером генерал Костенко докладывал: «Армия находится в окружении. С армией окружены все тылы Юго-Западного фронта, неуправляемые, в панике бегущие, забивая все пути внесением в войска хаоса. Все попытки пробиться на восток успеха не имели. Делаем последние усилия пробиться на фронте Оржицы. Если до утра 22.9 не будет оказана реальная помощь вспомогательным ударом с востока, возможна катастрофа». В последующем командарм еще не раз пытался прорваться через вражеское кольцо, но сумела вырваться лишь небольшая группа во главе с Костенко. Трудные испытания в окружении пришлись на долю 37-й армии. Приказ об оставлении Киева генерал Власов получил только 18 сентября. Первыми начали отход дивизии, оборонявшиеся на западном берегу Днепра. Противник расчленил армию на две части. Схватки происходили всюду, где враг пытался преградить путь. Последняя отчаянная атака группы воинов 37-й армии произошла 5 октября 1941 года в приднепровских лесах с поэтическим названием Девички. Противник встретил атакующих шквалом артиллерийского и пулеметного огня. Но ничто не могло остановить бойцов. Завязывались рукопашные схватки и хотя многие погибли, часть все же пробилась через вражеские заслоны. В их числе был и командующий армией. Трагически закончились попытки прорыва штаба Юго-Западного фронта, который вместе с военным советом 18 сентября начал движение на восток, на Пирятин. 18 и 19 сентября сохранившиеся рации штаба фронта непрерывно добивались связи с 21, 37 и 26-й армиями, но ответа не получали. Самолетов связи штаб фронта еще с вечера 17 сентября не имел. В полдень 19 сентября штаб фронта соединился со штабом 5-й армии, который не имел связи ни с одной своей дивизией. На рассвете 20 сентября колонна подошла к хутору Дрюковщина, в 15 км юго-западнее Аохвице, и в роще Шумейково остановились на дневку. В колоне насчитывалось более тысячи человек, из них 800 офицеров, в том числе командующий фронтам М.П. Кирпонос. Рощу рассекал овраг. Транспорт и люди рассредоточились по его кромке. Бронемашины заняли позиции по опушке. Минут через 20 немецкие танки атаковали рощу с трех сторон. Они ворвались на восточную опушку. Вооруженные связками гранат и бутылками с бензином офицеры штаба отбили атаку. Подъехавшая на машинах немецкая пехота с ходу развернулась в цепь и двинулась в рощу под прикрытием танков. Завязалась рукопашная схватка, в которой участвовали все — от солдата до командующего фронтом. Гитлеровцы не выдержали и отступили. Кирпонос был ранен в ногу. Он решил с наступлением темноты прорваться через боевые порядки врага, но возглавить последнюю атаку ему было не суждено. При обстреле врага минометами он был смертельно ранен. Ночыо Тупиков повел оставшихся в атаку. Пока растерявшиеся немцы пришли в себя, многие бойцы и командиры пробили себе дорогу. После долгих скитаний горстка войнов вышла к своим. Среди них были генералы Добыкин, Данилов и Панюхов. Тупиков погиб в перестрелке в двух километрах от рощи Шумейково. Краткие итоги и выводы Поражение войск Юго-Западного фронта явилось очередной катастрофой для Красной Армии, превосходившей трагедию Западного фронта в начале войны. По данным фронта, в окружение на Украине попало 452 720 человек, потери вооружения и материальных средств составили: 2642 орудия, 1225 минометов, 8038 пулеметов, более 305 тыс. винтовок, 64 танка, 2100 автомашин, 300 вагонов боеприпасов. В то время как до 2 октября из окружения вышло только 15 тыс. человек. Германские историки считают, что немцы под Киевом к 24 сентября силами групп армий «Юг» и «Центр» взяли в плен 665 тыс. человек, куда входят войска не только Юго-Западного, но и Западного фронта. Не имея данных, чтобы оспаривать эту цифру, следует сказать, что в результате катастрофы под Киевом Красная Армия потеряла целый фронт, который был самым мощным фронтовым объединением советских войск с начала войны. В целом, длительная и упорная борьба советских войск на Украине сыграла важную роль в срыве плана «молниеносной войны». Использование значительных сил группы армий «Центр» для удара во фланг Юго-Западному фронту более чем на месяц задержало ее наступление на главном, московском направлении. Катастрофа, постигшая Юго-Западный фронт, и неудача Южного фронта резко ухудшили обстановку на южном крыле советско-германского фронта. Немецко-фашистское командование, наконец-то решив стратегическую задачу на Украине, получило возможность усилить войска группы армий «Центр» для возобновления наступления на Москву. Создалась угроза прорыва противника в Донбасс.

| |

| Просмотров: 2751 | Рейтинг: 5.0/2 |

Было очевидно, что

Ставка со своим решением запоздала, так как рубеж, на который должны были к

21 июля отойти войска, частично уже два дня как был у противника. Чтобы

обеспечить отход 6-й и 12-й армий командующий Юго-Западным фронтом только 21

июля приказал генералу Костенко нанести по 1-й танковой группе удар с востока.

Однако армия Костенко на этом направлении была скована боями в районе Белой

Церкви. К тому же наступать ей предстояло на широком фронте и на трех направлениях.

В результате и без того слабые силы оказались распыленными и 26-й армии удалось

только замедлить темпы наступления Клейста на юг.

Было очевидно, что

Ставка со своим решением запоздала, так как рубеж, на который должны были к

21 июля отойти войска, частично уже два дня как был у противника. Чтобы

обеспечить отход 6-й и 12-й армий командующий Юго-Западным фронтом только 21

июля приказал генералу Костенко нанести по 1-й танковой группе удар с востока.

Однако армия Костенко на этом направлении была скована боями в районе Белой

Церкви. К тому же наступать ей предстояло на широком фронте и на трех направлениях.

В результате и без того слабые силы оказались распыленными и 26-й армии удалось

только замедлить темпы наступления Клейста на юг. К исходу 20 июля

48-й моторизованный корпус вышел в район Монастырище, глубоко охватив 6 и 12-ю

армии. Только подошедшие части 2-го механизированного корпуса Южного фронта

под командованием генерала Ю.В. Новосельского не позволили танковой группе

Клейста соединиться с 17-й армией и окружить советские войска восточнее

Винницы. Передовые части Новосельского вступили в бой с ходу и в ночь на 22

июля разгромили разведывательный и мотоциклетный батальоны 16-й немецкой

танковой дивизии, вынудив ее оставить Монастырище. 23 июля под удар 2-го

корпуса, который имел

К исходу 20 июля

48-й моторизованный корпус вышел в район Монастырище, глубоко охватив 6 и 12-ю

армии. Только подошедшие части 2-го механизированного корпуса Южного фронта

под командованием генерала Ю.В. Новосельского не позволили танковой группе

Клейста соединиться с 17-й армией и окружить советские войска восточнее

Винницы. Передовые части Новосельского вступили в бой с ходу и в ночь на 22

июля разгромили разведывательный и мотоциклетный батальоны 16-й немецкой

танковой дивизии, вынудив ее оставить Монастырище. 23 июля под удар 2-го

корпуса, который имел  Генерал Клейст усилил 48-й корпус реактивными минометами,

вызвал авиацию, повернул в помощь часть сил 14-го моторизованного корпуса.

Только 26 июля противнику удалось остановить 2-й механизированный корпус и

сражавшуюся вместе с ним оперативную группу под руководством заместителя

начальника штаба Южного фронта генерала Ф.М. Харитонова.

Генерал Клейст усилил 48-й корпус реактивными минометами,

вызвал авиацию, повернул в помощь часть сил 14-го моторизованного корпуса.

Только 26 июля противнику удалось остановить 2-й механизированный корпус и

сражавшуюся вместе с ним оперативную группу под руководством заместителя

начальника штаба Южного фронта генерала Ф.М. Харитонова. Чтобы обеспечить

выполнение поставленной Ставкой задачи, обойденные противником 6-я и 12-я

армии наносили контрудары навстречу 26-й армии. По оценке противника их

действия носили организованный характер и причинили больший урон 48-му

корпусу. Обеспокоенный ходом боев в корпус прибыл Клейст, который дополнительно

усилил его двумя пехотными дивизиями и моторизованной дивизией СС «Адольф

Гитлер».

Чтобы обеспечить

выполнение поставленной Ставкой задачи, обойденные противником 6-я и 12-я

армии наносили контрудары навстречу 26-й армии. По оценке противника их

действия носили организованный характер и причинили больший урон 48-му

корпусу. Обеспокоенный ходом боев в корпус прибыл Клейст, который дополнительно

усилил его двумя пехотными дивизиями и моторизованной дивизией СС «Адольф

Гитлер». Возросшее

сопротивление противника, большие потери и отсутствие боеприпасов у советских

войск вынудили 6-ю и 12-ю армии прекратить наступление в восточном

направлении, навстречу 26-й армии. Положение было критическим. Возглавивший

отрезанные войска генерал П.Г. Понеделин в донесении сообщал, что войска

«находятся в крайне тяжелом состоянии и на грани полной потери боеспособности».

В пяти бывших корпусных артполках насчитывалось всего 5 орудий. В дивизиях оставалось

не более четверти артиллерии и каждая имела всего от 1000 до 4000 человек.

16-й механизированный корпус потерял все танки, и весь личный состав пришлось

свести в отряд пехоты силою до двух батальонов.

Возросшее

сопротивление противника, большие потери и отсутствие боеприпасов у советских

войск вынудили 6-ю и 12-ю армии прекратить наступление в восточном

направлении, навстречу 26-й армии. Положение было критическим. Возглавивший

отрезанные войска генерал П.Г. Понеделин в донесении сообщал, что войска

«находятся в крайне тяжелом состоянии и на грани полной потери боеспособности».

В пяти бывших корпусных артполках насчитывалось всего 5 орудий. В дивизиях оставалось

не более четверти артиллерии и каждая имела всего от 1000 до 4000 человек.

16-й механизированный корпус потерял все танки, и весь личный состав пришлось

свести в отряд пехоты силою до двух батальонов. 24 июля командующий Юго-Западным фронтом М.П. Кирпонос,

ссылаясь на сложность управления и невозможность снабжения, просил Ставку

передать 6-ю и 12-ю армии Южному фронту,

24 июля командующий Юго-Западным фронтом М.П. Кирпонос,

ссылаясь на сложность управления и невозможность снабжения, просил Ставку

передать 6-ю и 12-ю армии Южному фронту,  К этому времени на стыке между Юго - Западным и Южным

фронтами оставалось почти 100-киллометровое пространство, не занятое

противником, которое можно было использовать для вывода 6-й и 12-й армий на

юго-восток, чтобы избежать их окружения. Командование Юго-Западного направления

и Ставка не использовали эту возможность и по-прежнему приказывали отходить на

восток. Такие приказы потеряли всякий смысл после 26 июля, когда 26-я армия

из-за недостатка сил прекратила атаки для прикрытия отходящих войск.

К этому времени на стыке между Юго - Западным и Южным

фронтами оставалось почти 100-киллометровое пространство, не занятое

противником, которое можно было использовать для вывода 6-й и 12-й армий на

юго-восток, чтобы избежать их окружения. Командование Юго-Западного направления

и Ставка не использовали эту возможность и по-прежнему приказывали отходить на

восток. Такие приказы потеряли всякий смысл после 26 июля, когда 26-я армия

из-за недостатка сил прекратила атаки для прикрытия отходящих войск. Незнание обстановки

в районе действия преданных Южному фронту армий явилось причиной неправильных

решений. Директива, подписанная генералом Тюленевым вечером 28 июля,

фактически повторяла задачу, поставленную 6-й 12-й армиям Ставкой еще 25

июля. Командование фронта больше заботила судьба 18-й армии, на флангах

которой противник угрожал прорывом. К сожалению, Ставка тоже недооценивала

опасность окружения армий, считая, что противник наступает с целью отбросить

их на юг и овладеть переправами на Днепре между Киевом и Черкассами для

дальнейшего наступления на Донбасс. В связи с этим 28 июля от войск

Юго-Западного и Южного фронтов требовалось, чтобы они не допустили противника

к Днепру.

Незнание обстановки

в районе действия преданных Южному фронту армий явилось причиной неправильных

решений. Директива, подписанная генералом Тюленевым вечером 28 июля,

фактически повторяла задачу, поставленную 6-й 12-й армиям Ставкой еще 25

июля. Командование фронта больше заботила судьба 18-й армии, на флангах

которой противник угрожал прорывом. К сожалению, Ставка тоже недооценивала

опасность окружения армий, считая, что противник наступает с целью отбросить

их на юг и овладеть переправами на Днепре между Киевом и Черкассами для

дальнейшего наступления на Донбасс. В связи с этим 28 июля от войск

Юго-Западного и Южного фронтов требовалось, чтобы они не допустили противника

к Днепру.

Командование Южного фронта не сумело воспользоваться новой

возможностью и, выполняя приказ Ставки, не допустив выхода противника на

Днепр, продолжало требовать от войск 6-й и 12-й армий отходить на восток. В

директиве, подписанной военным советом фронта в 19 часов 28 июля, им было

приказано отходить на рубеж Звенигородка, Поташ, Христиновка, Умань. Когда 31

июля противник прорвался к Голованевску, было решено частью сил группы

Командование Южного фронта не сумело воспользоваться новой

возможностью и, выполняя приказ Ставки, не допустив выхода противника на

Днепр, продолжало требовать от войск 6-й и 12-й армий отходить на восток. В

директиве, подписанной военным советом фронта в 19 часов 28 июля, им было

приказано отходить на рубеж Звенигородка, Поташ, Христиновка, Умань. Когда 31

июля противник прорвался к Голованевску, было решено частью сил группы 31 июля Ново-Архангельск был уже в руках противника. Еще 29

июля Понеделин докладывал Тюленеву, что из-за больших потерь приходится одним

трактором буксировать 2-3 орудия, а боеприпасов осталось всего на 2-3 дня.

Несмотря на это, 44-я и 60-я горнострелковые, 99-я стрелковая дивизии не

только сдерживали наступление двух моторизованных и танковой дивизий, но и

потеснили их, овладев Ново-Архангельском, Каменечье и Свердлино. Чтобы

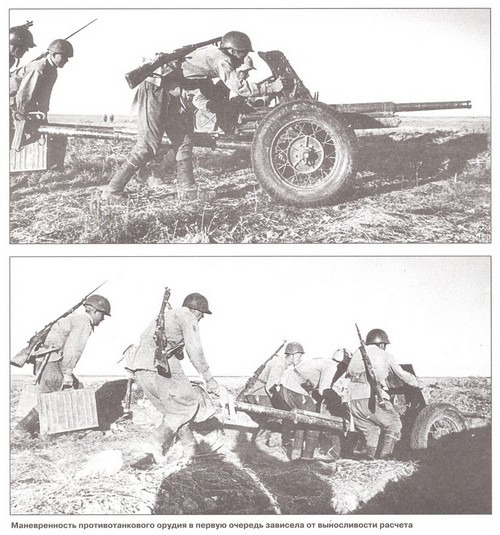

эффективно и более экономно расходовать боеприпасы, все орудия были выведены

на открытые огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Потери при этом

увеличились, но другого выхода не было — приказ требовал наступать.

31 июля Ново-Архангельск был уже в руках противника. Еще 29

июля Понеделин докладывал Тюленеву, что из-за больших потерь приходится одним

трактором буксировать 2-3 орудия, а боеприпасов осталось всего на 2-3 дня.

Несмотря на это, 44-я и 60-я горнострелковые, 99-я стрелковая дивизии не

только сдерживали наступление двух моторизованных и танковой дивизий, но и

потеснили их, овладев Ново-Архангельском, Каменечье и Свердлино. Чтобы

эффективно и более экономно расходовать боеприпасы, все орудия были выведены

на открытые огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Потери при этом

увеличились, но другого выхода не было — приказ требовал наступать.

Истинную цифру

потерь советских войск в сражении под Уманью из-за отсутствия документов

восстановить, к сожалению, трудно. Тем не менее известно, что 20 июля б-я и

12-я армии насчитывали 129,5 тысячи человек. Из записки, составленной П.Г. Понедельным

уже в плену, следует, что на 4-5 августа в окруженной группировке оставалось

около 20 тыс. человек. По данным штаба Южного фронта на 11 августа 11 тысячам

человек, главным образом из тыловых частей, удалось избежать окружения. По немецким

источникам взято в плен 103 тыс. советских солдат и офицеров. Штабы германских

соединений и объединений включили в это число всех, кто был пленен с 21 июля по

7 августа в полосе действий 1-й танковой группы, 17-й армии и венгерских

войск.

Истинную цифру

потерь советских войск в сражении под Уманью из-за отсутствия документов

восстановить, к сожалению, трудно. Тем не менее известно, что 20 июля б-я и

12-я армии насчитывали 129,5 тысячи человек. Из записки, составленной П.Г. Понедельным

уже в плену, следует, что на 4-5 августа в окруженной группировке оставалось

около 20 тыс. человек. По данным штаба Южного фронта на 11 августа 11 тысячам

человек, главным образом из тыловых частей, удалось избежать окружения. По немецким

источникам взято в плен 103 тыс. советских солдат и офицеров. Штабы германских

соединений и объединений включили в это число всех, кто был пленен с 21 июля по

7 августа в полосе действий 1-й танковой группы, 17-й армии и венгерских

войск.