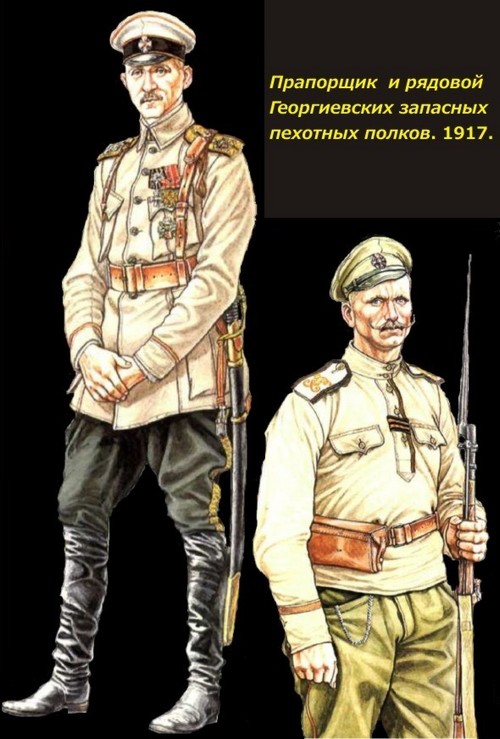

Датой

начала создания частей из георгиевских кавалеров можно назвать 8.VII.1916,

когда сформированный 1 февраля того же года батальон для охраны Ставки

Верховного Главнокомандующего был переименован в «Георгиевский батальон для

охраны Ставки..» (пр. Нач. Шт. Главковерха №763). С этого времени батальон стал

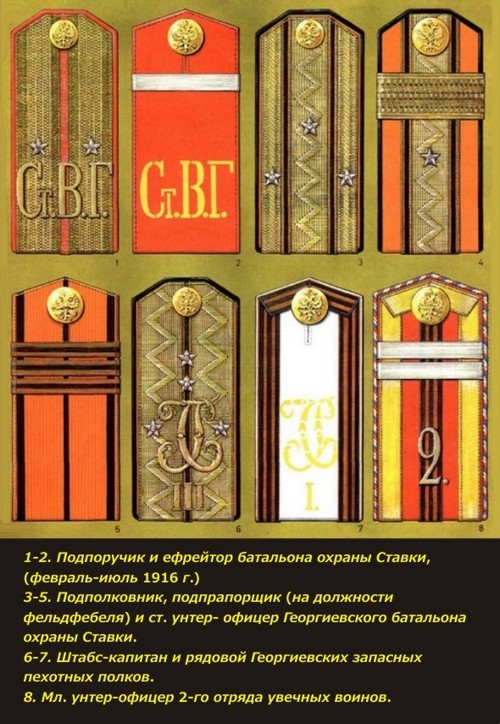

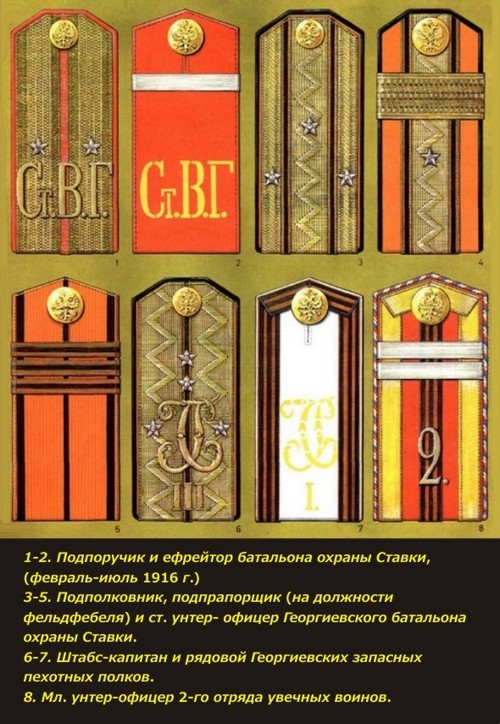

укомплектовываться нижними чинами и офицерами — георгиевскими кавалерами. Батальону была присвоены красные погоны с

шифровкой «Ст.В.Г.». Датой

начала создания частей из георгиевских кавалеров можно назвать 8.VII.1916,

когда сформированный 1 февраля того же года батальон для охраны Ставки

Верховного Главнокомандующего был переименован в «Георгиевский батальон для

охраны Ставки..» (пр. Нач. Шт. Главковерха №763). С этого времени батальон стал

укомплектовываться нижними чинами и офицерами — георгиевскими кавалерами. Батальону была присвоены красные погоны с

шифровкой «Ст.В.Г.».

22.VII для

Георгиевского батальона «..

при общей форме

военного времени установлены следующие отличия (пр. по воен. вед. №390):

— на

фуражках защитного цвета и папахах: для штаб-, обер-офицеров и подпрапорщиков - эмблема в виде белого эмалевого креста ордена

Св. Георгия, наложенного на офицерскую кокарду; для нижних чинов - на

солдатской кокарде эмблема в виде серебряного Георгиевского креста;

— погоны:

а) для офицеров: из золотого галуна гусарского образца с черными просветами с

оранжевыми полосками по краям, боковые просветы оранжевые, выпушка черная;

б) для подпрапорщиков: погоны оранжевые,

суконные, с черными выпушками по краям и золотым продольным гусарским галуном,

по краям которого идут полоски тех же цветов, что и просветы у офицеров;

в) для нижних чинов: погоны из тесьмы цвета

ленты ордена Св. Георгия, но со средней полосой в 1,5 раза шире боковых

(подобные тем, что были установлены для нижних чинов постоянного состава

офицерских школ); тесьма для отличия званий узкая георгиевская (костыльковая —

т.е. предназначенная для нашивки откосов или «костыльков» георгиевских петлиц ), галун для фельдфебелей — золотой

полуштабский;

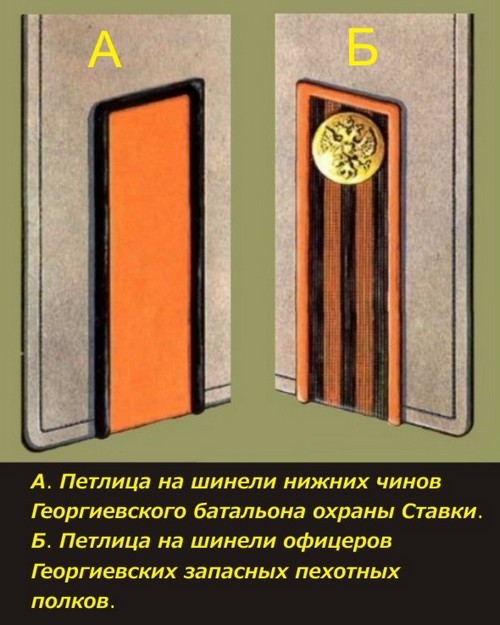

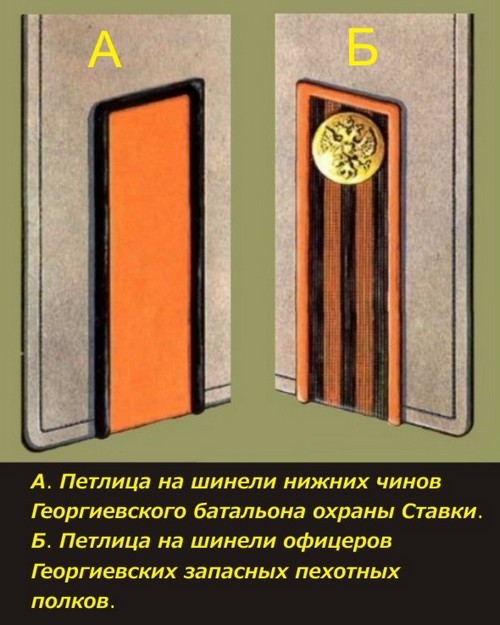

— петлицы

на воротниках шинелей: оранжевые, с черной выпушкой: у нижних чинов суконные, у

офицеров бархатные;

— на рубахах нижних чинов и на походных

мундирах офицеров: оранжевая выпушка на обшлагах и карманных клапанах

(последнее отличие имелось только у офицеров, у нижних чинов оранжевая тесьма

на разрезе груди);

--

шаровары с оранжевой выпушкой.

12.VIII.1917

было объявлено о начале формирования Георгиевских пехотных запасных полков, по

одному на каждый из фронтов (Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский), в

городах Пскове, Минске, Киеве и Одессе (пр. Главковерха №800). Предполагалось укомплектовать эти части

офицерами и солдатами — Георгиевскими кавалерами из различных запасных и

тыловых частей и учреждений, и свести их в Георгиевскую пехотную запасную

бригаду с подчинением ее начальника лично Верховному главнокомандующему Л.Г.Корнилову.

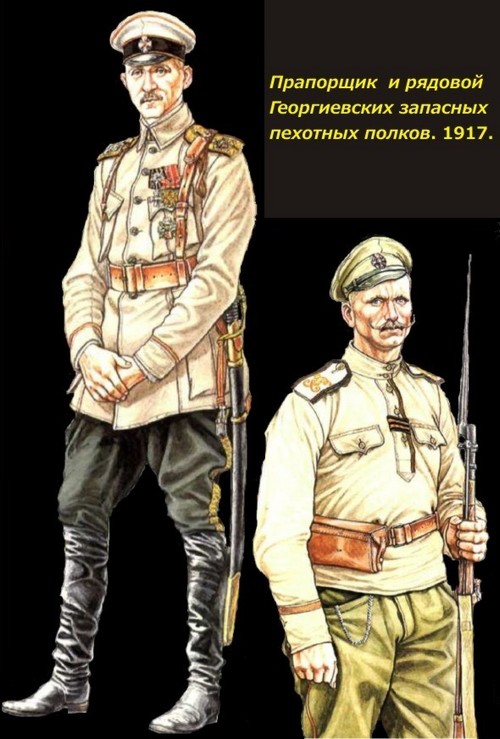

Форма одежды Георгиевских пехотных запасных полков была установлена следующая: 12.VIII.1917

было объявлено о начале формирования Георгиевских пехотных запасных полков, по

одному на каждый из фронтов (Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский), в

городах Пскове, Минске, Киеве и Одессе (пр. Главковерха №800). Предполагалось укомплектовать эти части

офицерами и солдатами — Георгиевскими кавалерами из различных запасных и

тыловых частей и учреждений, и свести их в Георгиевскую пехотную запасную

бригаду с подчинением ее начальника лично Верховному главнокомандующему Л.Г.Корнилову.

Форма одежды Георгиевских пехотных запасных полков была установлена следующая:

— для

офицеров: — погоны Георгиевского батальона охраны Ставки, с вензелем «С.Г.» и

номер части под ним; по борту рубашки (гимнастерки) — узкая георгиевская

ленточка шириной 1/4 дюйма; по верху обшлагов — оранжевый кант; на брюках —

гусарский золотой галун шириной в 1 дюйм (обер-офицерский); на воротнике шинели —

петлицы из георгиевской ленты с оранжевым кантом; зимняя (цветная) фуражка —

помимо походной — по образцу 13-го драгунского Военного Ордена полка (т.е.

тулья — белая, околыш —

черный;

оранжевые выпушки по верху тульи и по краям околыша);

— для

нижних чинов — белые погоны, обшитые по краям георгиевской ленточкой

шириной

1/4 дюйма; внутренняя сторона погон — защитная; вензель «С.Г.», под

ним —

номер части; по борту рубашки —узкая георгиевская ленточка в 1/4 дюйма; по обшлагам

и на брюках — оранжевый кант; георгиевские петлицы на шинели.

17.IX.1917 (пр. Н.Ш.В.Г. №545) были внесены

дополнения к вышеописанному приказу, где устанавливались номера частей: для

полка в Киеве — 1-й, в Одессе — 2-й, в Минске — 3-й и в Пскове — 4-й (все номера

римскими цифрами). Кроме того, было приказано Георгиевские запасные полки в

бригаду не сводить. Но за неделю до этого Исполнительным Комитетом Союза

Георгиевских кавалеров 8.IX.1917 в должности начальника Георгиевской запасной

бригады был утвержден полковник Хохольков, состоявший в резерве Киевского

военного округа. Командиром 1-го Георгиевского запасного полка, формирующегося в

Киеве, 28. X был назначен полковник Кириенко, 3-го (Минск) — полковник Новиков

(23.VIII) и 4-го (Псков) - полковник Кожухов (27.VIII). 17.IX.1917 (пр. Н.Ш.В.Г. №545) были внесены

дополнения к вышеописанному приказу, где устанавливались номера частей: для

полка в Киеве — 1-й, в Одессе — 2-й, в Минске — 3-й и в Пскове — 4-й (все номера

римскими цифрами). Кроме того, было приказано Георгиевские запасные полки в

бригаду не сводить. Но за неделю до этого Исполнительным Комитетом Союза

Георгиевских кавалеров 8.IX.1917 в должности начальника Георгиевской запасной

бригады был утвержден полковник Хохольков, состоявший в резерве Киевского

военного округа. Командиром 1-го Георгиевского запасного полка, формирующегося в

Киеве, 28. X был назначен полковник Кириенко, 3-го (Минск) — полковник Новиков

(23.VIII) и 4-го (Псков) - полковник Кожухов (27.VIII).

Однако, в

силу ряда объективных и субъективных причин (разложение солдат большевиками,

пассивность офицерских кадров на фоне всеобщего развала армии, саботаж со

стороны войсковых комитетов, невозможность в достаточной мере наладить

снабжение формирующихся частей и т.д.) создание Георгиевских полков не удалось.

На данный момент, кроме пр. Н.Ш.В.Г. №745 19.Х.1917 о сформировании в Одессе

Одесского Георгиевского караульного батальона из кавалеров «не способных на

боевые службы», известно о реальном сформировании только одного полка - в

Киеве. При украинизации частей Киевского военного округа, украинцы, составлявшие

большую часть полка, изъявили желание «предъявить покорность Украине и просить

о переименовании полка в 1-й Украинский Георгиевский полк». Полковник

И.К.Кириенко и большинство офицеров

полка ушли на Дон. В конце ноября вновь сформированный полк принял участие в

подавлении восстания большевиков в Ростове-на-Дону. 22.XII полк был переведен

в Ростов, где пытался завершить свое формирование. До 9 (22).II.1918 он непрерывно

участвовал в боях с большевиками, постоянно меняя состав вследствие больших

потерь. Затем Георгиевский полк выступил в составе Добровольческой Армии в 1-й

Кубанский («Ледяной») поход. В станице Ольгинской в ходе общей реорганизации

частей Добрармии полк (120 штыков) был влит особым батальоном, с сохранением

наименования «Георгиевский», в Корниловский ударный полк, с которым проделал

весь «Ледяной»

поход, сопровождавшийся тяжелыми боями и потерями. Несмотря на неоднократные

попытки части офицеров бывших Георгиевских частей обособиться и вновь

сформировать Георгиевский полк, сделать этого не удалось. В январе 1919 г., в связи с

переформированием Добровольческой Армии в «Вооруженные силы на Юге России»

(ВСЮР), вопрос о создании полка был поднят вновь. Но ставший 26.XII.1918

(8.1.1919) Главнокомандующим ВСЮР генерал-лейтенант А.И.Деникин решил его

отрицательно. Однако, в

силу ряда объективных и субъективных причин (разложение солдат большевиками,

пассивность офицерских кадров на фоне всеобщего развала армии, саботаж со

стороны войсковых комитетов, невозможность в достаточной мере наладить

снабжение формирующихся частей и т.д.) создание Георгиевских полков не удалось.

На данный момент, кроме пр. Н.Ш.В.Г. №745 19.Х.1917 о сформировании в Одессе

Одесского Георгиевского караульного батальона из кавалеров «не способных на

боевые службы», известно о реальном сформировании только одного полка - в

Киеве. При украинизации частей Киевского военного округа, украинцы, составлявшие

большую часть полка, изъявили желание «предъявить покорность Украине и просить

о переименовании полка в 1-й Украинский Георгиевский полк». Полковник

И.К.Кириенко и большинство офицеров

полка ушли на Дон. В конце ноября вновь сформированный полк принял участие в

подавлении восстания большевиков в Ростове-на-Дону. 22.XII полк был переведен

в Ростов, где пытался завершить свое формирование. До 9 (22).II.1918 он непрерывно

участвовал в боях с большевиками, постоянно меняя состав вследствие больших

потерь. Затем Георгиевский полк выступил в составе Добровольческой Армии в 1-й

Кубанский («Ледяной») поход. В станице Ольгинской в ходе общей реорганизации

частей Добрармии полк (120 штыков) был влит особым батальоном, с сохранением

наименования «Георгиевский», в Корниловский ударный полк, с которым проделал

весь «Ледяной»

поход, сопровождавшийся тяжелыми боями и потерями. Несмотря на неоднократные

попытки части офицеров бывших Георгиевских частей обособиться и вновь

сформировать Георгиевский полк, сделать этого не удалось. В январе 1919 г., в связи с

переформированием Добровольческой Армии в «Вооруженные силы на Юге России»

(ВСЮР), вопрос о создании полка был поднят вновь. Но ставший 26.XII.1918

(8.1.1919) Главнокомандующим ВСЮР генерал-лейтенант А.И.Деникин решил его

отрицательно.

Следует отметить, что еще 15.IV.1917 знаменитая

Рота Дворцовых Гренадер была также

переименована в Георгиевскую гренадерскую роту, просуществовавшую, что любопытно,

до 1922 г.

Георгиевские отличия в форме одежды имели такие подразделения, сформированные в

ходе I Мировой войны, как например, отряды увечных воинов или добровольцев-инвалидов.

Планировали сформировать три подобных отряда по 250 человек и

Стрелковый увечных воинов полк. К 16.VIII.1917 было сформировано два отряда и,

как отмечалось в телеграмме на имя Главковерха: «1-й отряд был использован для

оздоровления настроений в Петрограде, после чего отправлен на Западный фронт,

2-й принимал участие в подавлении вооруженного восстания в июле, ныне готов

выступить на позиции, 3-й отряд и полк формируются». Следует отметить, что еще 15.IV.1917 знаменитая

Рота Дворцовых Гренадер была также

переименована в Георгиевскую гренадерскую роту, просуществовавшую, что любопытно,

до 1922 г.

Георгиевские отличия в форме одежды имели такие подразделения, сформированные в

ходе I Мировой войны, как например, отряды увечных воинов или добровольцев-инвалидов.

Планировали сформировать три подобных отряда по 250 человек и

Стрелковый увечных воинов полк. К 16.VIII.1917 было сформировано два отряда и,

как отмечалось в телеграмме на имя Главковерха: «1-й отряд был использован для

оздоровления настроений в Петрограде, после чего отправлен на Западный фронт,

2-й принимал участие в подавлении вооруженного восстания в июле, ныне готов

выступить на позиции, 3-й отряд и полк формируются».

Известны некоторые подробности формы

инвалидов. Они носили красные суконные погоны, обшитые по краям золотым юнкерским

галуном и крученым бело-сине-красным шнуром (как у «охотников» —добровольцев

военного времени), и с продольной георгиевской тесьмой. На левом рукаве —

красный шеврон углом вверх, от верхнего шва к локтю; на отдельных фотографиях

просматриваются также буквы «ДУ» (Доброволец увечный) в одну строку между

углами шеврона, или «ОД» (буквы расположены одна над другой, также между углами

шеврона); над углом — круг черного цвета с адамовой головой и костями. У 2-го

отряда на погонах была накладная металлическая цифра «2», а шеврон красно-черный,

по типу отличия ударных частей.

|

Датой

начала создания частей из георгиевских кавалеров можно назвать 8.VII.1916,

когда сформированный 1 февраля того же года батальон для охраны Ставки

Верховного Главнокомандующего был переименован в «Георгиевский батальон для

охраны Ставки..» (пр. Нач. Шт. Главковерха №763). С этого времени батальон стал

укомплектовываться нижними чинами и офицерами — георгиевскими кавалерами.

Датой

начала создания частей из георгиевских кавалеров можно назвать 8.VII.1916,

когда сформированный 1 февраля того же года батальон для охраны Ставки

Верховного Главнокомандующего был переименован в «Георгиевский батальон для

охраны Ставки..» (пр. Нач. Шт. Главковерха №763). С этого времени батальон стал

укомплектовываться нижними чинами и офицерами — георгиевскими кавалерами. 12.VIII.1917

было объявлено о начале формирования Георгиевских пехотных запасных полков, по

одному на каждый из фронтов (Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский), в

городах Пскове, Минске, Киеве и Одессе (пр. Главковерха №800).

12.VIII.1917

было объявлено о начале формирования Георгиевских пехотных запасных полков, по

одному на каждый из фронтов (Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский), в

городах Пскове, Минске, Киеве и Одессе (пр. Главковерха №800).

Однако, в

силу ряда объективных и субъективных причин (разложение солдат большевиками,

пассивность офицерских кадров на фоне всеобщего развала армии, саботаж со

стороны войсковых комитетов, невозможность в достаточной мере наладить

снабжение формирующихся частей и т.д.) создание Георгиевских полков не удалось.

На данный момент, кроме пр. Н.Ш.В.Г. №745 19.Х.1917 о сформировании в Одессе

Одесского Георгиевского караульного батальона из кавалеров «не способных на

боевые службы», известно о реальном сформировании только одного полка - в

Киеве. При украинизации частей Киевского военного округа, украинцы, составлявшие

большую часть полка, изъявили желание «предъявить покорность Украине и просить

о переименовании полка в 1-й Украинский Георгиевский полк». Полковник

И.К.Кириенко и большинство офицеров

полка ушли на Дон. В конце ноября вновь сформированный полк принял участие в

подавлении восстания большевиков в Ростове-на-Дону. 22.XII полк был переведен

в Ростов, где пытался завершить свое формирование. До 9 (22).II.1918 он непрерывно

участвовал в боях с большевиками, постоянно меняя состав вследствие больших

потерь. Затем Георгиевский полк выступил в составе Добровольческой Армии в 1-й

Кубанский («Ледяной») поход. В станице Ольгинской в ходе общей реорганизации

частей Добрармии полк (120 штыков) был влит особым батальоном, с сохранением

наименования «Георгиевский», в Корниловский ударный полк, с которым проделал

весь «Ледяной»

поход, сопровождавшийся тяжелыми боями и потерями. Несмотря на неоднократные

попытки части офицеров бывших Георгиевских частей обособиться и вновь

сформировать Георгиевский полк, сделать этого не удалось. В январе 1919 г., в связи с

переформированием Добровольческой Армии в «Вооруженные силы на Юге России»

(ВСЮР), вопрос о создании полка был поднят вновь. Но ставший 26.XII.1918

(8.1.1919) Главнокомандующим ВСЮР генерал-лейтенант А.И.Деникин решил его

отрицательно.

Однако, в

силу ряда объективных и субъективных причин (разложение солдат большевиками,

пассивность офицерских кадров на фоне всеобщего развала армии, саботаж со

стороны войсковых комитетов, невозможность в достаточной мере наладить

снабжение формирующихся частей и т.д.) создание Георгиевских полков не удалось.

На данный момент, кроме пр. Н.Ш.В.Г. №745 19.Х.1917 о сформировании в Одессе

Одесского Георгиевского караульного батальона из кавалеров «не способных на

боевые службы», известно о реальном сформировании только одного полка - в

Киеве. При украинизации частей Киевского военного округа, украинцы, составлявшие

большую часть полка, изъявили желание «предъявить покорность Украине и просить

о переименовании полка в 1-й Украинский Георгиевский полк». Полковник

И.К.Кириенко и большинство офицеров

полка ушли на Дон. В конце ноября вновь сформированный полк принял участие в

подавлении восстания большевиков в Ростове-на-Дону. 22.XII полк был переведен

в Ростов, где пытался завершить свое формирование. До 9 (22).II.1918 он непрерывно

участвовал в боях с большевиками, постоянно меняя состав вследствие больших

потерь. Затем Георгиевский полк выступил в составе Добровольческой Армии в 1-й

Кубанский («Ледяной») поход. В станице Ольгинской в ходе общей реорганизации

частей Добрармии полк (120 штыков) был влит особым батальоном, с сохранением

наименования «Георгиевский», в Корниловский ударный полк, с которым проделал

весь «Ледяной»

поход, сопровождавшийся тяжелыми боями и потерями. Несмотря на неоднократные

попытки части офицеров бывших Георгиевских частей обособиться и вновь

сформировать Георгиевский полк, сделать этого не удалось. В январе 1919 г., в связи с

переформированием Добровольческой Армии в «Вооруженные силы на Юге России»

(ВСЮР), вопрос о создании полка был поднят вновь. Но ставший 26.XII.1918

(8.1.1919) Главнокомандующим ВСЮР генерал-лейтенант А.И.Деникин решил его

отрицательно.