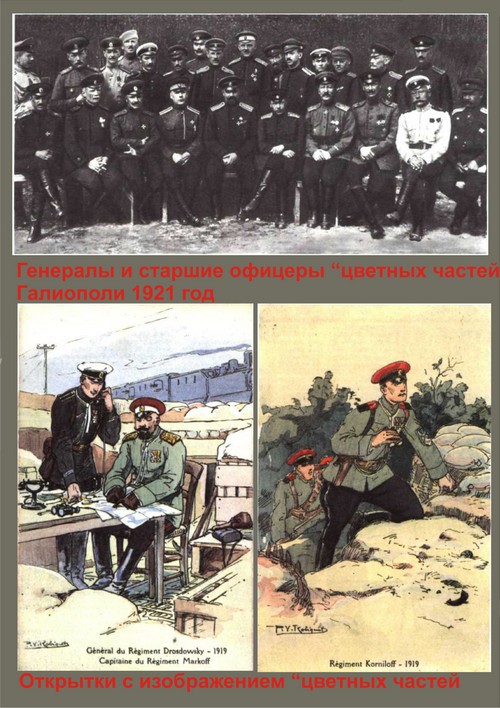

А.Дерябин

Гражданская война в России 1918—1920

ЮГ — ≪ЦВЕТНЫЕ ЧАСТИ≫

Обмундирование

и символика белых армий в годы Гражданской войны— один из наименее изученных разделов

отечественной униформологии. Подробности униформы, знаков различия, наградной

системы до недавнего времени оставались практически неизвестными. То же можно

сказать и о вопросах, связанных с историей, организацией и составом

отдельных частей и соединений в различных регионах. В этой статье мы пытались

обобщить все имеющиеся на настоящий момент сведения по униформе так называемых

цветных частей — наиболее известных белогвардейских формирований на Юге России.

Одновременно мы проследим и эволюцию этих частей в ходе войны. Свое

неофициальное, но ставшее весьма популярным наименование эти войска получили

благодаря характерной расцветке униформы и ее деталей. ≪Цветные≫ полки, батареи, бригады и дивизии носили имена своих шефов —

генералов Корнилова, Маркова, Алексеева и Дроздовского, — почему и назывались

еще ≪именными≫. Первоначально все они входили в состав Добровольческой армии,

которая с начала 1919 г.

Была включена в ≪Вооруженные силы на Юге России≫ — ВСЮР. Обмундирование

и символика белых армий в годы Гражданской войны— один из наименее изученных разделов

отечественной униформологии. Подробности униформы, знаков различия, наградной

системы до недавнего времени оставались практически неизвестными. То же можно

сказать и о вопросах, связанных с историей, организацией и составом

отдельных частей и соединений в различных регионах. В этой статье мы пытались

обобщить все имеющиеся на настоящий момент сведения по униформе так называемых

цветных частей — наиболее известных белогвардейских формирований на Юге России.

Одновременно мы проследим и эволюцию этих частей в ходе войны. Свое

неофициальное, но ставшее весьма популярным наименование эти войска получили

благодаря характерной расцветке униформы и ее деталей. ≪Цветные≫ полки, батареи, бригады и дивизии носили имена своих шефов —

генералов Корнилова, Маркова, Алексеева и Дроздовского, — почему и назывались

еще ≪именными≫. Первоначально все они входили в состав Добровольческой армии,

которая с начала 1919 г.

Была включена в ≪Вооруженные силы на Юге России≫ — ВСЮР.

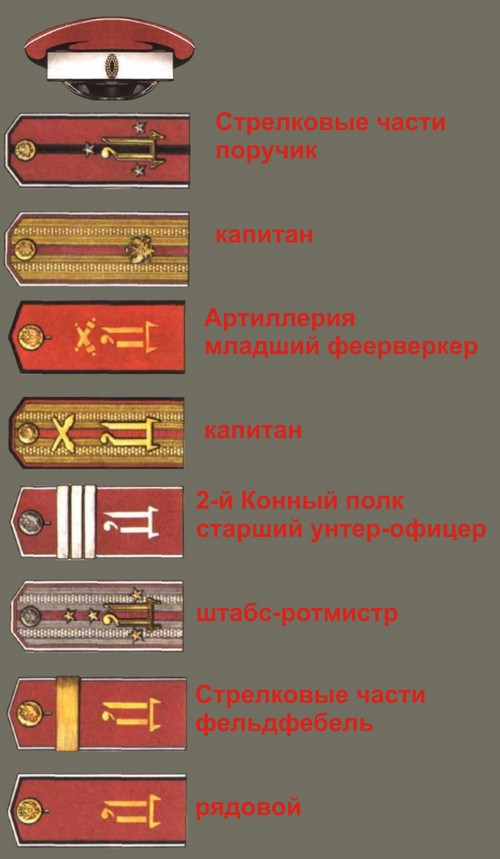

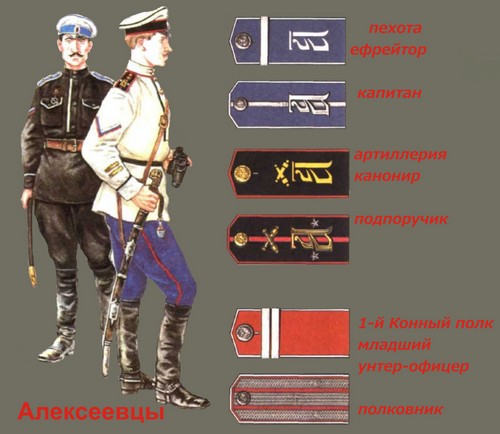

Общей отличительной особенностью формы одежды

всей Добрармии являлся шеврон из ленты

≪русских национальных цветов≫ (бело-сине-красный), нашивавшийся углом вниз на

левом рукаве всех видов одежды (Он установлен 10 (23) января 1918 г.). Определенного

положения, регламентирующего униформу в целом, по-видимому, не

существовало (оно и не могло быть реа- лизовано при отсутствии налаженного интендантского

снабжения) — все служащие в ≪цветных≫ частях носили на фронте и в тылу

обмундирование подобно тому, что существовало в прежней русской армии. Преобладали

предметы произвольных образцов, лишь в общих чертах напоминающие уставные

(впрочем, такая практика была распространена еще в годы мировой войны). С1919

г. в войска стали поступать комплекты британского обмундирования. Наряду с

предметами обычного защитного цвета в большинстве частей получили широкое

распространение черные и белые гимнастерки (реже — черные кители и френчи), темно-синие

и черные галифе. Все вещи британского происхождения были, разумеется, цвета

хаки. Судя по всему, имелись и некоторые нюансы — так, у корниловцев практически

не встречалось белых гимнастерок, у марковцев не было темно-синих галифе, а

у алексеевцев — черных; у дроздовцев вообще не отмечалось черного

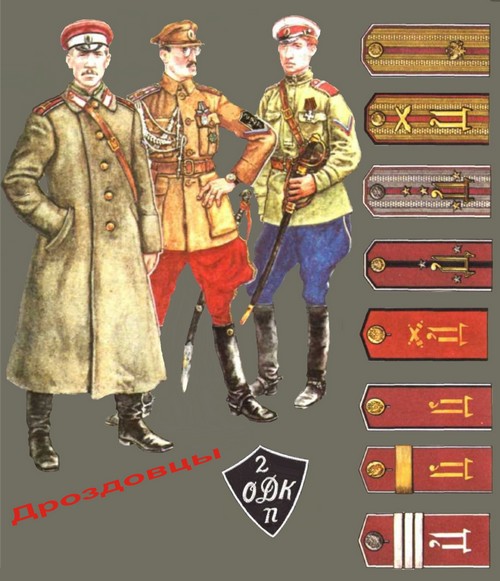

обмундирования. Наиболее характерные варианты цветосочетаний мы постарались

показать на наших иллюстрациях. На черных гимнастерках края нагрудной планки,

обшлагов, карманных клапанов и нижний

край воротника могли иметь белую окантовку. На белых и защитных гимнастерках

такая отделка была по цвету части: у корниловцев и марковцев — черная, у

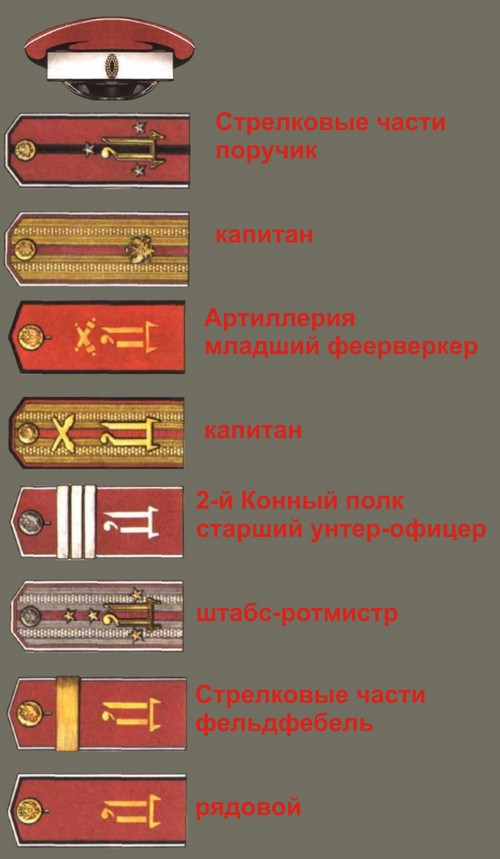

дроздовцев — малиновая, у алексеевцев — светло-синяя. Отличительную по частям

расцветку

фуражек и погон мы изобразили на отдельной таблице и поэтому подробно останавливаться

на этом не будем. Стоит лишь сказать, что наравне с цветными могли носиться

также защитные фуражки и погоны (последние с цветными кантами или без них).

Нижние чины пехоты и артиллерии носили в основном бескозырки. Некоторыекорниловцы

и марковцы носили черные, белые или коричневые кавказские черкески и бешметы, черные

или белые кубанки с верхом по цвету части. Следует отметить, что далеко не все

офицеры при вступлении в какую-либо ≪цветную≫ часть получали возможность носить

соответствующую униформу — такое право надо было заслужить храбростью в боях.

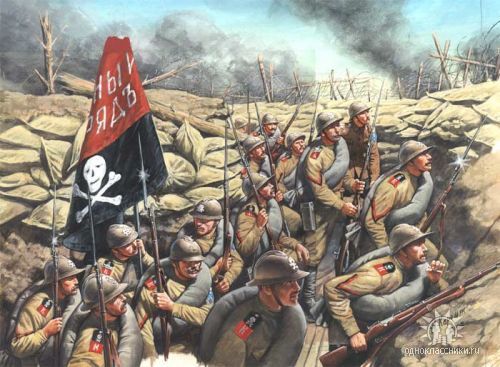

Далее кратко остановимся на истории ≪цветных≫

формирований и некоторых подробностях их обмундирования.  19 мая 1917 г. приказом командующего 8-й армией

генерал-лейтенанта Л.Г. Корнилова было разрешено формирование 1-го Ударного

отряда из добровольцев (позднее Корниловский Ударный отряд), окончательно

завершенное к середине июня. С 1 августа отряд стал

считаться переформированным в Корниловский Ударный полк, 10 сентябряпереименованный

в 1-й Российский Ударный, а 30 сентября — в Славянский Ударный полк. После

официального роспуска полка часть его чинов пробралась на Дон в г. Новочеркасск,

где в конце декабря 1917 г.полк

был восстановлен под названием Славянский Корниловский Ударный. В 1918 г. В составе

Добровольческой армии он уже как Корниловский Ударный принял участие в1-м

(≪Ледяном≫) и 2-м Кубанских походах,а в январе 1919 г. был переброшен в

Донбасс. В июле был сформирован 2-й, а в августе 3-й Корниловские

Ударные полки; все они вошли в Корниловскую Ударную бригаду 1-й пехотной

дивизии. 14 (27) октября корниловцы были выведены из 1-й пехотной дивизии и

образовали Корниловскую Ударную дивизию, в составе которой 10 (23) ноября была

сформирована Артиллерийская генерала

Корнилова бригада. В декабре в г. Азове был сформирован 4-й Корниловский Ударный

полк, практически уничтоженный в бою в конце февраля 1920 г. и более невосстанавливавшийся.

В кампанию 1920 г.

В Северной Таврии Корниловская Ударная дивизия приняла активное участие во

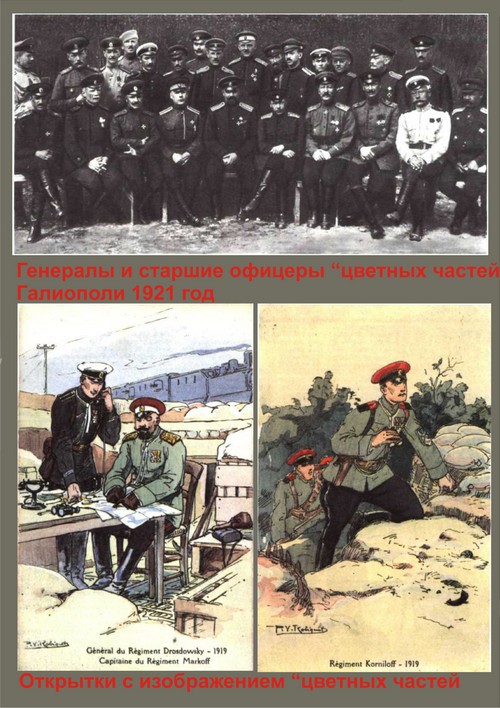

многих боях. После эвакуации из Крыма в Галлиполи (Турция) 14 (27) ноября того

же года остатки ее были сведены в Корниловский Ударный

полк, артиллеристы же составили Корниловский артиллерийский дивизион.

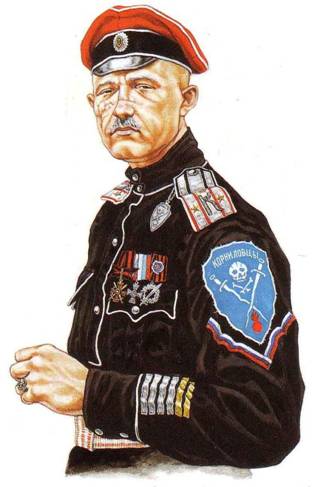

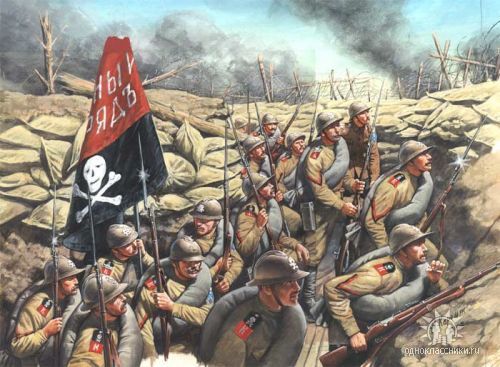

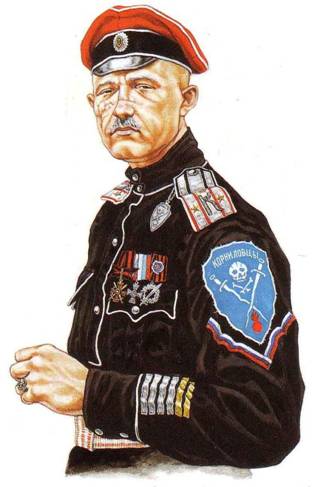

Проект первой униформы Корниловского Ударного

отряда был утвержден 31 июля 1917 г. самим Корниловым, бывшим к этому

времени Верховным главнокомандующим. Комплект обмундирования для офицеров

включал в себя защитного цвета фуражку, китель и брюки с белой окантовкой

(точные указания на то, какие именно элементы фуражки и кителя имели канты, отсутствуют);

цветную фуражку с черной тульей, двухцветным черно-красным (низ-верх) околышем

и опять же неясной ≪белой выпушкой≫; серебряные погоны с черной окантовкой и

черно-красными просветами; петлицы на

шинели также черно-красные с белой окантовкой. Солдатам при обычном армейском

обмундировании полагались черно-красные погоны. Кокарда на головных уборах

заменялась при этом изображением черепа, которое помещалось также и на погонах

вместе с литерой ≪К≫. Нарукавный знак — голубой щит с надписью ≪КОРНИЛОВЦЫ≫,

опять же черепом и костями, скрещенными мечами и пылающей гранатой —носился на

левом рукаве. На правом нашивался черно-красный ≪ударный≫ шеврон. С незначительными

изменениями (введение фуражки с красной тульей и черным околышем, исчезновение

черепов и др.) такая униформа носилась в течение всей Гражданской войны. В

1918—1920 гг. далеко не все имели литеры на погонах, нарукавные знаки

значительно варьировались в рисунке, белые канты на гимнастерках, кителях и

френчах носились весьма произвольно.

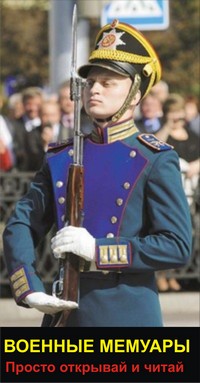

Первой частью с шефством генерал-лейтенанта

С.Л.Маркова стал Сводно-Офицерский (затем — Офицерский) полк, сформированный 12

(25) февраля 1918 г.

В станице Ольгинской из 1 -го, 2-го и 3-го Офицерских батальонов,

Военно-морской роты и ≪дивизиона смерти≫ Кавказской кавалерийской дивизии.

После смерти Маркова полк был переименован 13 (26) июня в 1-й Офицерской

генерала Маркова. 25 июля (6 августа) 1919 г. было начато формирование 2-го

Офицерского генерала Маркова полка, закончившееся к концу августа. 3(16)

октября был сформирован 3-й Офицерский генерала Маркова полк, а 14 (27)октября

все марковские части были выделены из 1-й пехотной дивизии и образовали Офицерскую

генерала Маркова дивизию (в ее составе — Артиллерийская генерала Маркова

бригада), разгромленную 18 (31) декабря 1919 г. в бою под станицей Алексеево-Леоново в

Донбассе. В январе 1920 г.дивизия

была восстановлена, однако 16 февраля (1 марта) вновь разбита в бою за станицу

Ольгинскую. 17 февраля (1 марта)дивизия была переформирована в Офицерский

генерала Маркова полк, артбригада— в Отдельный артиллерийский генерала Маркова

дивизион, а конные сотни — в Конный генерала Маркова дивизион. Затем в начале

марта в Новороссийске дивизия была вновь восстановлена и 13 (26) марта эвакуирована

в Крым. 28 апреля (11 мая) Офицерская генерала Маркова дивизия была

переименована в Пехотную генерала Маркова

(или Марковскую), а полки стали называться 1-м, 2-м и 3-м генерала Маркова пехотным.

В октябре из бывших чинов гренадерских частей был сформирован 4-йгенерала

Маркова пехотный полк. 3 (16)ноября дивизия эвакуировалась из Крыма и 14 (27)

ноября в Галлиполи из ее остатков были сформированы 1-й Офицерский генерала

Маркова полк и Марковский артиллерийский дивизион.

В декабре 1917 г. комиссия из старших офицеров

1-го Офицерского батальона разработала для него проект униформы. Она включала в

себя черную барашковую папаху гвардейского образца с белым верхом, крестообразно

обшитым черным шнурком; черный башлык с белым шейным шнурком и кистью; фуражку

с белой тульей с черной выпушкой и черным околышем; черную гимнастерку с белой

выпушкой по нижнему шву воротника; черные бриджи с белой выпушкой; черные шинельные

клапаны с белой выпушкой и черные погоны с белыми просветами и выпушкой; для

офицеров околыш, погоны и клапаны — из черного бархата, для рядовых — их

черного сукна. Проект предусматривал и парадную форму с преобладающим в ней

белым цветом (этим, возможно,и объясняется популярность белых гимнастерок у

марковцев). Командующий войсками Добровольческой армии генерал-лейтенант

А.И.Деникин утвердил проект этой униформы, позднее ставшей, в основных деталях,

единой для всех марковских частей. Но в начале 1918 г. вследствие

хронического недостатка хозяйственных сумм и личных средств у чинов 1-го

батальона проект этот не мог быть реализован. Во время 1-го и частично 2-го

Кубанских походов из всех вышеописанных предметов носились лишь черные с белыми

просветами и выпушками погоны, да и то не всегда. В мае 1918 г. по просьбе командира

1-й Отдельной пехотной бригады генерал-лейтенанта С.Л.Маркова из состава

Отдельной конной бригады была выделена сотня кубанских казаков, которая

получила наименование Отдельной конной сотни при 1-й пехотной бригаде (позднее

-1-й дивизии) и по приказу Маркова нашила черные погоны; она стала неофициально

называться ≪Марковской≫ и впоследствии развернулась в дивизион. После смерти

Маркова в связи с получением его шефства, всему 1-му Офицерскому генерала Маркова

полку была присвоена на погоны литера ≪М≫, а 1-й роте полка — ≪роте генерала Маркова≫ —

переплетенные литеры ≪Г.М.≫. 7 (20) августа 1-я батарея 1-го Отдельного артиллерийского

дивизиона получила шефство Маркова и наименование ≪1-я Офицерская генерала

Маркова батарея≫, ее чины надели марковские погоны с литерой ≪М≫, артиллерийской

эмблемой и красными вместо белых просветами и выпушками. Такие же погоны, но

без литеры стала носить 2-я батарея, а через некоторое время и 3-я.

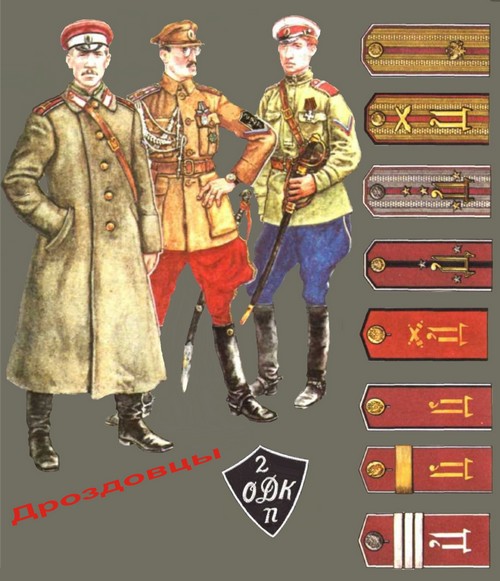

Дроздовцами

называли себя чины различных стрелковых, артиллерийских и технических частей,

получивших именное шефство генерал-майора М.Г.Дроздовского. История их началась

со второй половины декабря 1917

г. формированием из офицеров и солдат Румынского

фронта 1-й Отдельной Бригады Русских Добровольцев (1000 человек). В состав ее

вошли Сводно-стрелковый полк, Конный дивизион, артиллерийские и технические

части. 26 февраля (11 марта) 1918

г. бригада полковника Дроздовского выступила из Ясс на

Дон, чтобы соединиться с Добровольческой армией. После 1200-верстного перехода

будущие дроздовцы 25 апреля (8 мая) с боем взяли г. Новочеркасск и в конце мая

присоединились к войскам Деникина. Бригада Дроздовского стала 3-й дивизией

Добрармии, Сводно-стрелковый полк- 2-м Офицерским стрелковым, а Конный дивизион -

2-м Конным полком. Дивизия приняла участие во 2-м Кубанском походе и в боях за

Ставрополь и Армавир, где осенью был ранен Дроздовский. После его кончины, 4 (17)

января 1919 г.

полк был переименован во 2-й Офицерский стрелковый генерала Дроздовского

и переброшен в Донбасс. 10 (23) октября 2-й Конный был также переименован во

2-й Конный генерала Дроздовского полк. 22 июля (3 августа) 2-й полк развернулся

на походе во 2-й и 4-й Офицерские стрелковые генерала Дроздовского полки,

которые 25 августа (7 сентября) были переименованы: 2-й — в 1-й, а 4-й — во 2-й Офицерские

стрелковые генерала Дроздовского полки. В конце сентября был сформирован 3-й

полк, вошедший вместе с 1 -м и 2-м полками Дроздовской бригады в 3-ю пехотную

дивизию; в свою очередь 14 (27) октября дивизия стала называться Офицерской стрелковой

генерала Дроздовского (или просто Дроздовской) дивизией, а 3-я артиллерийская

бригада — Дроздовской артиллерийской бригадой. В Крыму 28 апреля (11 мая)

дивизия была переименована в Стрелковую генерала Дроздовского, а полки — в 1-й, 2-й и

3-й стрелковые генерала Дроздовского (или Дроздовские). После боев в Северной Таврии

и на Перекопе и эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г. в Галлиполи остатки

дроздовских стрелков были собраны в Сводно-стрелковый генерала Дроздовского полк (переименованный

затем во 2-й Офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк), кавалеристы — в

Дроздовский конный, а артиллеристы — в Дроздовский артиллерийский дивизионы.

С самого начала дроздовцы были прекрасно

обмундированы в русскую форму и отлично снаряжены; еще в конце 1917 — начале 1918

гг. трехцветный нарукавный шеврон стал отличительным знаком бригады Дроздовского

(то есть параллельно с появлением его в Добрармии).

Основными дроздовскими

цветами являлись белый и малиновый (последний — по преемственности от

стрелковых частей бывшей Российской Императорской армии) с добавлением, по

некоторым данным, черных просветов и внутренних выпушек на стрелковых и

артиллерийских погонах. Имеются также сведения о стрелковом золотом галунном

погоне с эмблемой в виде императорского орла на месте литеры ≪Д≫.В 1918 г.

кавалеристы-дроздовцы носили русское обмундирование, а в 1919—920 гг.— главным

образом английское. Чины 5-го эскадрона, поляки по национальности, несмотря на

возможные серьезные неприятности, носили в 1919 г. ≪польскую военную форму≫ (не

совсем ясно, какую именно), а свой эскадрон называли ≪польским≫. Некоторые

кавалеристы помимо своих дроздовских погон имели еще нарукавную эмблему, изображаемую

в различных источниках с изменениями в написании цифры, порядка букв и формы

гербового щита.

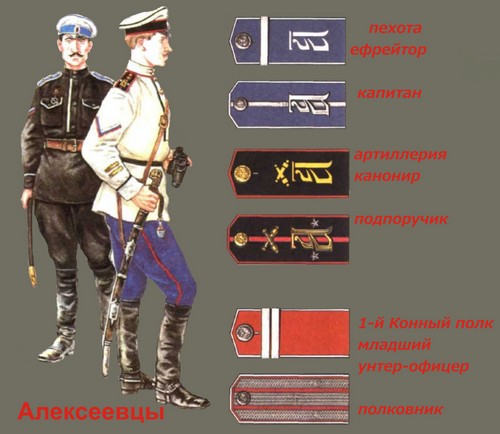

Основой алексеевцев стал Партизанский пеший

казачий полк, сформированный в период 10—14 (23—27) февраля 1918 г. Из пеших донских

партизанских отрядов и участвовавший в 1-м и 2-м Кубанских походах и осенних

боях под Ставрополем. 27 ноября (10 декабря) он был переименован в Партизанский

генерала Алексеева пехотный полк и в январе 1919 г. переброшен в

Донбасс. 10 (23) октября 1919

г. главком ВСЮР генерал-лейтенант А.И.Деникин приказал

развернуть полк в 1-й и 2-й Партизанские генерала Алексеева пехотные полки, а

14 (27) октября— сформировать Пехотную генерала Алексеева дивизию и

Артиллерийскую генерала Алексеева бригаду. Во время отступления весной 1920 г. алексеевцы

присоединили к себе остатки сводно-гренадер и 25 марта (7 апреля) дивизию

переформировали в Отдельную Партизанскую генерала Алексеева бригаду; а апреле

бригада была расформирована, а артиллеристы сведены в Алексеевский

артиллерийский дивизион. Остатки алексеевцев вошли в 52-й пехотный Виленский

генерала Алексеева полк, но 14 (27) июня опять выделились во вновь

сформированный 1-й Партизанский генерала Алексеева пехотный полк. В августе

полк участвовал

в десанте генерал-лейтенанта С.Г.Улагая на Кубань, где понес тяжелые потери.

После эвакуации из Крыма 14 (27) ноября 1920 г. в Галлиполи из уцелевших алексеевцев

и остатков ряда других частей был сформирован Алексеевский пехотный полк. Кроме

того, в Добрармии существовал сформированный 25 марта (7 апреля) 1918 г. 1-й

Конный полк, 14 (27) февраля 1919

г. переименованный в 1-й Конный генералаАлексеева

полк. В 1920 г.

в Галлиполи остатки его, а также Симферопольского и Виленского конных

дивизионов были сведены в Алексеевский конный дивизион, приданный Алексеевскому

пехотному полку. Партизанский полк (будущий Алексеевский) во время 1-го

Кубанского похода не имел еще своих собственных отличий в форме одежды, т.к.

был сформирован из ряда различных мелких частей и подразделений— донских

партизанских отрядов, юнкеров Киевской школы прапорщиков и т.д. Тогда — затем в

ходе войны это стало традицией — в состав полка входили молодые офицеры,юнкера, казаки,

студенты, кадеты и гимназисты. Именно в память этой молодежи цветами полка

стали светло-синий и белый. После соединения Добровольческой армии с отрядом

≪войск Кубанского края≫ генерал-майора В.Л.Покровского в Партизанский полк 2-м

батальоном был включен один из батальонов Кубанского стрелкового полка и партизаны

начали пополняться кубанцами. Это нашло отражение в появлении при зимней форме

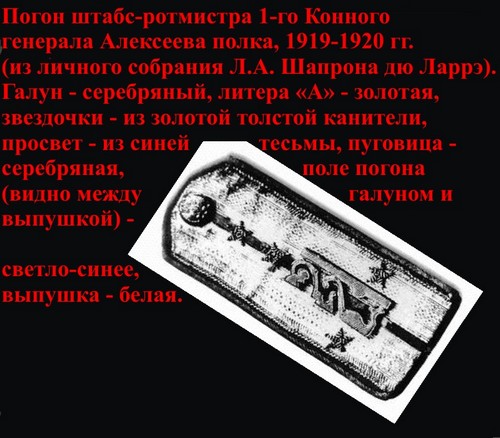

одежды белых папах-кубанок.По возвращении

из 1-го Кубанского похода в середине апреля 1918 г. в донском селе Гуляй-Борисовка

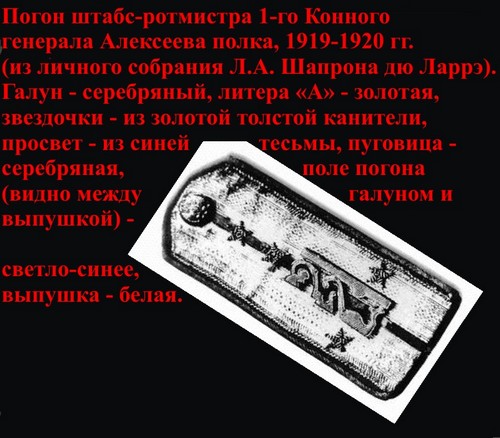

будущие алексеевцы впервые надели свои светло-синие погоны с белой выпушкой,

которые шила почти вся женская половина села. Отныне светло-синие погоны и фуражки стали

отличием алексеевцев. Литера ≪А≫ славянской вязью, показанная на наших рисунках,

либо не носилась вообще, либо имелась лишь у отдельных чинов алексеевских

частей. Кавалеристы 1-го Конного генерала Алексеева полка носили фуражки с

белой тульей и светло-красным околышем, погоны — светло-красные с белыми выпушками,

без литеры.

При написании

статьи мы пользовались в основном архивными материалами и фото-документами,

мемуарами, периодикой времен Гражданской войны и эмиграции.Большинство

из приведенных нами сведений публикуется впервые. Особый интерес, проявляемый в

настоящее время к этой теме, побудил редакцию опубликовать в первом же номере

альманаха обзорную статью. В дальнейшем мы намерены поместить отдельные

подробные исследования о каждом из ≪цветных≫ формирований.

Перепечатка

статьи из

«ЦЕЙХГАУЗ» ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 1

Рис. Р.Паласиоса-Фернандеса,

Ю.Юрова

|

Обмундирование

и символика белых армий в годы Гражданской войны— один из наименее изученных разделов

отечественной униформологии. Подробности униформы, знаков различия, наградной

системы до недавнего времени оставались практически неизвестными. То же можно

сказать и о вопросах, связанных с историей, организацией и

Обмундирование

и символика белых армий в годы Гражданской войны— один из наименее изученных разделов

отечественной униформологии. Подробности униформы, знаков различия, наградной

системы до недавнего времени оставались практически неизвестными. То же можно

сказать и о вопросах, связанных с историей, организацией и