| Главная » Статьи » Форменные мундиры Белого движения 1917-1920 гг. |

Состав и организация Зарождение первых белогвардейских частей на северо-западе России началось осенью 1918 г. при определенной материально-технической и финансовой помощи германских интервентов. 21 октября на добровольческой основе был сформирован Отдельный Псковский добровольческий корпус Северной армии (ОПДК СА) под командованием генерал- майора А.Е. Вандама. В его состав вошли 1-я стрелковая добровольческая дивизия (три стрелковых добровольческих полка и два легких полевых батареи), инженерная рота, команда связи, автомобильная команда, Отряд внешней охраны Пскова, Псковский авиационный отряд, штабы и управления, партизанские отряды и Чудская флотилия (три корабля). Общая численность к концу октября — 3459 человек. После поражения под Псковом в конце ноября 1918 г. остатки корпуса отступили на эстонскую территорию и перешли под начало главнокомандующего вооруженными и сухопутными силами Эстонии генерал- майора И.Я. Лайдонера. В начале декабря корпус был переименован в Отдельный корпус Северной армии (ОКСА) под командованием полковника Г.Г. фон Нефа, которого в конце декабря сменил полковник К.К. Дзерожинский.

2 июня бригады были развернуты в 1-ю (1-й стрелковый Ревельский, Георгиевский стрелковый и 4-й стрелковый Гдовский полки и 1-й легкий артдивизион) и 2-ю (2-й стрелковый Островский, 3-й стрелковый Талабский, 53-й пехотный Волынский и Семеновский полки и 2-й легкий артдивизион, а также Отдельный партизанский отряд капитана Данилова) стрелковые дивизии. В командование корпусом вступил гене- рал-майор А.П. Родзянко. Корпус, выведенный из подчинения эстонского командования 19 июня «в вид)7 выхода ОКСА из подчинения главнокомандующего Вооруженными и Сухопутными силами Эстонии, а также большого протяжения фронта и весьма значительного численного состава строевых единиц корпуса», был переименован в Северную армию, «каковой он был в г. Пскове».

Ввиду увеличения состава армии и района действий, пришлось сформировать несколько новых частей и штабов. Генерал Родзянко это и стал делать, но пересолил и создал много лишних частей, чтобы упрочить свое положение и удовлетворить многих жаждущих высших должностей, особенно своих друзей и конкурентов на власть. Были созданы лишние инстанции — корпуса. Вместо пяти пехотных дивизий и одной бригады, принимая во внимание их численность, можно было иметь всего три дивизии, и вместо восьми штабов — три. Совершенно не нужны были отдельные управления тыла армии, инженерных частей, железнодорожных. Морской отдел, при отсутствии флота, был слишком велик. Многие «умные» офицеры, поднажившись в строевых частях, решали, что для них довольно, и уходили под разными предлогами в тыл, устраиваясь там свободно, по своему желанию. На протесты их строевых начальников внимания не обращалось». Государствами Антанты армии оказывалась определенная военная помощь. Так, в августе—октябре 1919 г. Великобритания предоставила ей 30 тыс. винтовок, 20 млн. патронов, 32 орудия, 59 тыс. снарядов, 4 танка, 6 самолетов и обмундирования на 40 тысяч человек.

На 30 июня в армии насчитывалось 763 офицера, 13 962 штыка в пехоте и 487 сабель в кавалерии — всего 15 212 человек. 1 июля Северная армия, «в отличие от армии, оперирующей на Архангельском и Мурманском направлениях и ввиду выраженного желания английского командования в г. Ревеле» была переименована в Северо-Западную армию (СЗА). 3 июля в составе армии был сформирован 1-й (2-я и 3-я стрелковые дивизии), 10-го — 2-й (1-я стрелковая дивизия и все отряды полковника Булак-Балаховича) стрелковые корпуса, технические, запасные, артиллерийские и броневые части и подразделения. В начале августа в СЗА имелось 825 офицеров, 8581 штык и 437 сабель, всего 9843 человека.

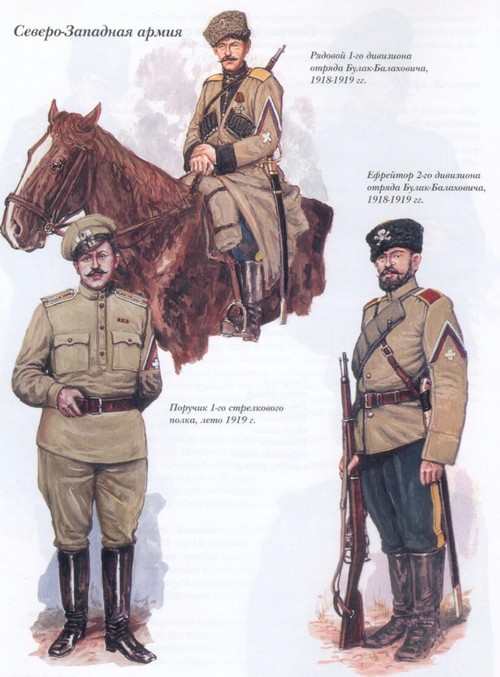

Постепенно армия пополнялась и к 3 октября в строю насчитывалось 978 офицеров, 14098 штыков, 345 сабель, 786 пулеметчиков, 1342 артиллериста, 370 телефонистов, 350 чинов было в Танковом батальоне, 130 — в Десантном морском отряде и 1750 — в запасных батальонах. Вместе с остальными отдельными командами общая численность составляла 20 700 человек. С 8 октября корпуса стали именоваться армейскими, а дивизии и полки — пехотными. К Октябрьскому наступлению в СЗА входили: армейский корпус (генерал-лейтенант граф Пален). пехотная дивизия (генерал-майор М.В. Ярославцев). пехотный Островский полк — 500 штыков. пехотный Талабский полк — 100 штыков. пехотный Уральский полк — 540 штыков. пехотный Семеновский полк — 500 штыков. Орудий: тяжелых — 2, легких — 4. пехотная дивизия (генерал-майор Д.Р. Ветренко). пехотный Волынский полк — 1200 штыков. пехотный Красногорский полк — 450 штыков. пехотный Вятский полк — 300 штыков. пехотный Темницкий полк (бывший отряд Данилова) — 300 штыков. Орудий: тяжелых — 2, легких — 4. 5-я пехотная (Ливенская) дивизия (полковник К. И. Дыдоров). пехотный Либавский (1-й Ливенский) полк — 450 штыков. пехотный Рижский (2-й Ливенский) полк — 450 штыков. пехотный Полтавский (3-й Ливенский) полк — 350 штыков. пехотный Чудской полк — 350 штыков. Орудий: тяжелых — 2, легких — 6. Конно-Егерский полк — 500 шашек. Отдельный Балтийский полк из состава эстонской Народной армии — 400 штыков, 100 шашек; 2 легких орудия. 2-й армейский корпус (генерал-лейтенант Е.К. Арсеньев). 4-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант князь Долгорукий). пехотный Нар веки й полк — 800 штыков. пехотный Литовский полк — 350 штыков. пехотный Вознесенский полк — 750 штыков. пехотный Островский (с 14 октября — Велико-Островский) полк — 1000 штыков. Орудий: тяжелых — 4, легких — 6. Отдельная бригада, с 14 октября - 6-я пехотная дивизия (генерал-майор Ежевский). пехотный генерала Деникина полк — 800 штыков. пехотный Псковский полк — 800 штыков. пехотный Качановский полк — 180 штыков. пехотный Печерский полк — 600 штыков. Орудий: легких — 4, поршневых — 4. Не входил в состав дивизий: Конный имени Булак-Балаховича полк — 100 шашек; 500 штыков. Не входили в состав корпусов: 1-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант К. К. Дзерожинский). пехотный Георгиевский полк — 1000 штыков. пехотный Ревельский полк — 700 штыков. пехотный Колыванский полк — 650 штыков. пехотный Гдовский полк — 900 штыков. Орудий: тяжелых — 2, легких — 4. Танковый ударный батальон (полковник Хомутов) — 350 штыков. Десантный морской отряд — 130 штыков. Ямбургская стрелковая дружина. Ударный батальон Шувалова. Отдельный самокатный батальон Дружина охраны путей сообщение Военно-административная охрана. Железнодорожный батальон. Этапный батальон (при этапной части этопно-хозяйственного отделения штаба армии). Шведский Белый легион. Инженерная рота при 1-м армейском корпусе. 1-я авторота. 1-я автоброневая батарея. Запасный батальон 1-й пехотной дивизии (900 штыков). Запасный батальон 3-й пехотной дивизии. Запасный батальон 2-го армейского корпуса (850 штыков). Запасный батальон отряда полковника Булак-Балаховича. 1-й и 2-й запасные артдивизионы. Запасные обозные батальоны (роты) — при запасных частях. Орудий: тяжелых — 2, легких — 4. Отдельная танковая рота - 6 британских танков Мк-)/: «Первая помощь», «Белый солдат», «Капитан Кроми», «Освобождение», «Бурый медведь» и «?». Бронепоезда - «Адмирал Колчак», «Адмирал Эссен», «Талабчанин» и «Псковитянин». 1-й, 2-й и 3-й авиаотряды. Авиабаза СЗА. Всего в армии насчитывалось 17960 штыков, 700 сабель, 54 орудия, 500 пулеметов, 4 бронепоезда, 2 бронеавтомобиля и 6 танков. В середине декабря армия была реорганизована. Штаб 1-го армейского корпуса был расформирован, а его личный состав обращен на формирование 1-й стрелковой дивизии; также были расформированы 4-я и 5-я пехотные дивизии. Из частей этих дивизий была сформирована 3-я стрелковая дивизия в составе стрелковых полков: Нарвского, Вознесенского, Либавского, Полтавского и Танкового. 2-я и 3-я пехотные дивизии были переименованы в 1-ю и 2-ю стрелковые дивизии, в каждую из которых входили по пять стрелковых полков (в 1-ю — Островский, Талибский, Уральский, Семеновский и Деникинский; во 2-ю — Волынский, Красногорский, Вятский, Темницкий и Печерский), по одному легкому артдивизиону (12 орудий), гаубичной батарее и артиллерийскому парку. Конно-Егерский и 1-й Конный полки составили Конную бригаду, при которой имелись Конная (4 орудия) и гаубичная (2 орудия) батареи. 1-я пехотная дивизия была переименована в Резервную. По свидетельству русского историка С.В. Волкова, «армия понесла значительные потери пленными при ноябрьском (1919 г. — Прим. А.Д.) отступлении к эстонской границе (7 ноября 1919 г. в Гдове — 700 человек, 14-го в Ямбурге — около 600 и т. д.), кроме того, от подписания перемирия до заключения большевиками мира с Эстонией — с 31 декабря 1919 г. по 2 февраля 1920 г., из армии перебежало 7611 человек). В это 7кс время от болезней вследствие тяжелейшего положения армии в Эстонии и отношения к ней эстонских властей умерло до 8 тысяч человек. В полках насчитывалось по 700—900 больных при 100—150 здоровых, количество больных, не помещенных в госпитали, достигало 10 тыс., общее число заболевших составляло 14 тысяч». В конце ноября 1919 г. армию возглавил генерал-лейтенант П.В. Глазенан, в январе 1920 г. — генерал-лейтенант Пален, а 22 января, в связи с подписанием мира между РСФСР и Эстонией, генерал от инфантерии Н.Н. Юденич подписал приказ о ликвидации СЗА. Следует отметить, что в составе армии имелся Отдельный Балтийский полк, сформированный в начале 1919 г. в Эстонии из добровольцев — остзейских немцев. Организационно входил в состав эстонской армии, но с весны 1919 г. действовал вместе с Северо-Западной армией. Имел в своем составе конный эскадрон. С июня до начала октября 1919 г. входил в состав ее 3-й дивизии, затем действовал в составе 1-го корпуса. После заключения Эстонией мира с большевиками был расформирован. Кавалерию СЗА составляли Конно-Егерский и Конный имени Булак-Балаховича полки. Первый был сформирован в составе ОПДК в октябре 1918 г. в Острове как Конный отряд полковника Бибикова (150 сабель). В начале 1919 г. входил в состав 1-й бригады, в июне 1919 г. развернут в полк (с присоединением перешедшей от красных конной части), состоявший в распоряжении командира 1-го стрелкового корпуса. Конный имени Булак-Балаховича полк был создан в составе ОКСА в начале 1919 г. из личного состава Особого конного отряда ротмистра Булак-Балаховича. Поздней осенью в связи с присоединением к СЗА 1-го Конного имени генерала Алексеева полка (300 человек) из отряда Вырголича был переименован в 1-й Конный полк. В 1919 г. в составе СЗА находились Танковый ударный батальон, сформированный в августе в качестве самостоятельной части, не входившей в состав корпусов, и Отдельная танковая рота. В ходе Октябрьского наступления батальон понес значительные потери, был слит с танковой ротой и вновь развернут в Танковый батальон с включением в него всех имевшихся в армии танков. Авиация СЗА была создана 10 июля и к 12 октября 1919 г. включала три отряда (всего 6 исправных самолетов «Ариэйт»). К декабрю три отряда вследствие изношенности аппаратов и выхода многих из строя свели в два (2-й истребительный существовал только на бумаге). В январе 1920 г. вся оставшаяся авиатехника была передана эстонцам. Военно-морские силы СЗА в 1919 г. включали Нарвскую речную, Псковскую и Чудскую (создана 2 ноября 1918 г.) озерные флотилии, каждая из которых имела несколько небольших речных судов. В армии воевало до 250 морских офицеров и гардемаринов, входивших, по-видимому, в начавший формироваться 10 июня Морской Андреевского флага полк, переименованный потом в Десантный морской отряд. Униформа При создании ОПДК СА вопрос о форме одежды вызвал среди его организаторов продолжительные споры. В итоге сошлись на компромиссе — «сохранить все старое», т.е. форму, существовавшую в бывшей Российской Императорской армии, с незначительными изменениями. Штабные чины имели погоны с шифровкой «Пс.к.», стрелки носили защитные погоны с малиновым трафаретом из цифр и букв (номер и первые буквы названия полка, например: «1 .Не.», «2.0.» и «З.Рж.»), артиллеристы и инженеры носили погоны с шифровкой «1.Пс.» и соответствующими спецзнаками (перекрещенные орудия, лопата и кирка). Офицерам стрелковых полков и артиллерии были присвоены золотые погоны, а инженерной роты — серебряные с малиновыми кантами. В дальнейшем при развертывании корпуса в армию эта система в целом оставалась неизменной. В отряде ротмистра Булак-Балаховича в 1- м дивизионе погоны были желтыми с синей выпушкой, во 2-м — малиновыми с желтой выпушкой. Прибор использовался серебряный (белый), фуражка — защитного цвета без кантов, шаровары — серо-синие с желтым кантом. Следует отметить, что у стрелков ОПДК была собственная одежда, причем у большинства — рваная, сапог было мало и многие ходили практически босыми.

По воспоминаниям юнкера В. Киселевского, служившего в конной артиллерии СЗА в конце 1919 г., «... у красных не было особенной формы, в том-то и дело, что мы все были одеты одинаково, и иногда трудно было узнать, красные они или нет. Во-первых, большинство в Северо-Западной Добровольческой армии было одето англичанами. Солдаты были в английских солдатских шинелях, офицеры были в английском обмундировании, а те (красные. — Прим. А.Д.) были в русских шинелях».

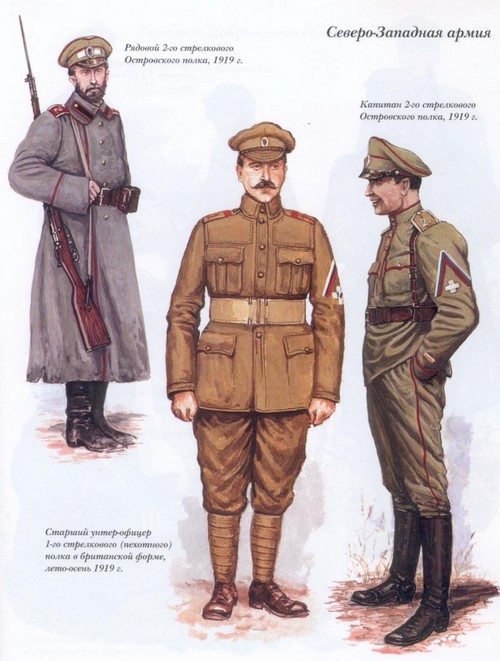

По свидетельству очевидца, наблюдавшего первый парад войск Булак-Балаховича в Пскове: «Радовали взор давно не виданные на плечах погоны, особая выправка солдат и старорежимная форма. Личная дивизия «Батьки» («Особо-Сводная дивизия атамана Булак-Балаховича») имела желтые лампасы, желтые погоны, а на голове — маленькую папаху с желтым верхом». В народе их прозвали "желтыми попугаями". Отличительным элементом балаховцев в период их службы в Красной армии осенью 1918 г. были кубанки с желтым верхом. После перехода на сторону белых они стали носить на кубанках череп со скрещенными костями, заимствовав эту эмблему от партизанского отряда Лунина, организованного русским командованием на Северном фронте в 1915 г. В этом отряде тогда служил сам Булак-Балахович. Как вспоминал офицер Конной батареи (перешедшей на сторону белых в начале лета 1919 г.) А.С. Гершельман, в первых числах июля «вся батарея была почти исключительно составлена из кадровых солдат старых частей, в большинстве кавалеристов, солдат старых гвардейских полков. Одеты они были в мундиры Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, и форму эту они берегли и возили с собой в походе, и во время стоянок или отпусков непременно в нее наряжались». В. Горн в отношении офицеров СЗА писал: «Не удалось даже золотых погон заставить снять и переменить их на какие-нибудь попроще. Помню по поводу погон один свой разговор с генералом Юденичем после очередного заседания Совета министров. Генерал все время щеголял в широчайших генеральских золотых погонах; прощаясь с ним и глядя на его погоны, говорю ему: Не находите ли Вы, Николай Николаевич, что необходимо немедленно издать приказ о замене золотых погон другими, ведь слово «золотопогонник» почти синоним «старорежимника» среди солдат? Да, да, совершенно правильно, я подумал об этом, и соответствующий приказ уже распубликован по армиям, — ответил генерал Юденич». Получить представление о форме одежды, принятой в СЗА в конце— начале 1919 г., позволяют следующие документы. По приказу полковника Хомутова (военно-гражданское управление) за № 15, § 2 от 24 июня 1919 г. эмблемами в виде белого креста «покрываются левые рукава шинелей всех офицеров и военных чиновников». Приказ по Отдельному корпусу Северной армии № 15 от 19 января 1919 г., § 1: «Требую, чтобы у всех чинов корпуса были одеты погоны, кокарды. Начальникам частей следить за тем, чтобы подведомственные им чины имели бы воинский вид». Приказ по Северному корпусу № 66 от 18 марта 1919 г., § 1: «Приказываю впредь до установления формы всем чинам корпуса на левом рукаве под трехцветным национальным углом иметь белый крестик. Начальникам отрядов следить за исполнением сего приказа». Приказ по Северному корпусу № 80 от 4 апреля 1919 г., § 4: «Всем чинам корпуса являться на службу и быть при исполнении всякого рода служебных обязанностей обязательно по форме одетыми; кто же не успел обзавестись форменной одеждой, должен иметь присвоенные по чину знаки отличия, как-то: погоны, кокарду на головном уборе и установленные нашивки на левом рукаве». Приказ по Русскому добровольческому отряду самозащиты № 117 от 25 апреля 1919 г., § 6: «Объявляю приказ Главнокомандующего войсками № 137 от 14 апреля 1919 г. Прежние русские погоны и кокарды предоставляются только для ношения офицерам и чиновникам Северного корпуса, которые, кроме того, обязаны носить на правом рукаве тесьму из русских национальных цветов и белый крест. Кроме офицеров Северного корпуса, никто не имеет права носить прежние погоны и кокарды русских офицеров». Приказ по Русскому добровольческому отряду самозащиты № 125 от 3 мая 1919 г., § 3: «Форма одежды чинам отряда самозащиты присвоена Отдельного корпуса Северной армии». Приказ по Отдельному корпусу Северной армии № 9 от 12 июня г., § 3: «Командующий корпусом приказал восстановить для чинов военно-морского ведомства прежнюю форму одежды и ношение галунных погон». Приказ по Русскому добровольческому отряду самозащиты № 175 от 22 июня 1919 г., § 12: «Объявляю при сем приказ по Отдельному корпусу Северной армии от 18 июня за № 123. § 1. Тем гг. офицерам, кои не выражают желания ехать на фронт или служить в учреждениях и заведениях корпуса, приказываю немедленно снять форму. Всем гг. офицерам и военным чиновникам, состоящим на службе в частях; учреждениях и заведениях корпуса, нашить на левый рукав отличительные знаки принадлежности к корпусу (шеврон из ленты национальных цветов и белый крест) и иметь при себе удостоверение на право ношения формы, выдаваемое за ответственностью их ближайших начальников. § 2. Начальникам частей представить мне список офицеров и военных чиновников, имеющих право жительствовать в г. Ревель и имеющих право ношения формы. § 3. Указываю на то, что большое количество офицеров в военной форме в Ревеле производит самое нежелательное впечатление». Приказ по Стрелковому генерала Деникина полку № 2 от 2 июля 1919 г., § 1: «При сем объявляю для руководства и точного исполнения копии приказа по войскам Псковского района № 35 от 30 июня 1919 г., § 2: Объявляю для сведения и точного исполнения телеграмму начальника Полевого штаба Северного корпуса. Командующий армией приказал, чтобы все чины Северной армии немедленно имели пришитый на рукаве большой белый крест со штемпелем части. Сие приказание исполнить немедленно. 26 сего июня. № 416. Начальник Полевого штаба полковник Зейдлиц. Подлинный подписал: командующий войсками полковник Булак-Балахович». Приказ по Северо-Западной армии № 156 от 20 июля 1919 г.: 5 3. Походная форма 2-го стрелкового Островского полка. . При сем объявляю описание походной формы 2-го стрелкового Островского полка: Шинель: ныне существующего образца, серого сукна, однобортная, пуговицы по середине, малиновые канты по воротнику, обшлагам рукавов, по борту и на хлястике. Петлицы черного сукна с малиновым кантом и пуговицами. Рубаха*: защитного цвета с «глухим воротником» и карманами на груди, малиновые канты по верхнему краю воротника, ворота (имеется в виду планка на груди. — Прим. А.Д.), обшлагам и клапанам карманов. Шаровары**: произвольного образца, защитного цвета, малиновый кант. Фуражка: защитного цвета, три малиновых канта. Погоны: Малиновые с белыми кантами и цифрой «2». У офицеров — золотые с малиновым просветом и белыми кантами». (* Офицерам разрешается носить френч с кантами по верхнему краю воротника, на обшлагах и клапанах карманов. ** Конные чины могут иметь темно-зеленого или темно-синего цвета) Приказ по Северо-Западной армии № 186 от 8 августа 1919 г., § 1: «Объявляю приказ Главнокомандующего Северо-Западным фронтом от 3 августа с. г. за № 9: Все получаемое обмундирование и обувь приказываю обратить на снабжение фронта. Только после того, как потребность фронта будет удовлетворена, приступить к снабжению тыловых частей и учреждений. Командирам полков и равным им по власти начальникам донести мне по команде,, когда, сколько и что ими будет получено». Приказ по Северо-Западной армии № 207 от 1 сентября 1919 г., § 3: «Разрешаю офицерам и чиновникам вне службы носить штатское платье». Приказ по Северо-Западной армии № 220 от 19 сентября 1919 г.: «Общее количество присланного пока обмундирования для солдат — 20 ООО комплектов; в комплект входят шинель, френч, шаровары, ботинки, обмотки и снаряжение в половинном количестве. По техническим условиям разгрузки английского парохода в Ревеле, обмундирование в Нарву будет прибывать партиями, из которых полные комплекты периодически будут подаваться на фронт. Этого количества комплектов не хватит для выдачи всем солдатам армии. Приказываю новое обмундирование и обувь выдавать только строевым солдатам, находящимся на фронте. От строевых солдат, которым будет выдано новое обмундирование и обувь, отбирать все старое обмундирование и обувь, которые выдавать нестроевым солдатам и всем штабам, управлениям и учреждениям, а затем остальное присылать через соответствующих дивизионных и корпусных интендантов в склад интендантства армии при письменных сведениях с показанием числа предметов по наименованиям их. Эти присланные старые вещи поступят в дезинфекцию и починку и будут выданы солдатам тыла. Офицерское обмундирование будет выслано дополнительно. Ответственность и отчет по выдаче нового обмундирования и обуви и передаче старого необходимого нестроевым солдатам всех частей, а также пересылка оставшегося старого интендантству армии возлагаю на начальников хозяйственных частей и приказываю всем строевым начальникам до командиров корпусов проследить за точным выполнением моего приказа. Командирам корпусов, начальникам дивизий и командирам отдельных частей войск немедленно по получению комплектов обмундирования и обуви телеграфировать начальнику этапно-хозяйственного отдела (НЭХО) о количестве полученного. Продажа как нового, так и старого обмундирования, белья и обуви будет караться по всей строгости закона военного времени, причем покупатели понесут то же наказание, что и продающие. На левом рукаве шинели и мундира нашить белые кресты со штемпелем части». Приказ по Северо-Западной армии № 391 от 7 декабря 1919 г., § 2: «Приказываю всем чинам, как на службе, так и вне ее, носить погоны и кокарды и всегда быть одетым по форме. Приказ по армии № 207, § 3, отменяется». Приказ по Северо-Западной армии № 393 от 7 декабря 1919 г., § 4: «0 форме одежды. Начальникам частей выработать описание походной формы и в кратчайший срок проект описания представить мне через штабы дивизий на утверждение».

| |

| Просмотров: 8552 | Рейтинг: 5.0/4 |

К концу февраля 1919 г. ОКСА состоял из 1-й (Западный отряд) и

2-й (Восточный отряд) стрелковых бригад и объединял трех генералов, 87

штаб-офицеров, 748 обер-офицеров, 83 военных чиновника, 3146 рядовых, трех

священников, 25 врачей, девять сестер милосердия и 44 фельдшера — всего 4 148 человек.

На вооружении корпуса имелось всего 2532 винтовки, 4 автоматических ружья, 28

пулеметов, 12 орудий и 300 шашек. К маю в корпусе насчитывалось 5,5 тысяч

человек (3,5 тыс. штыков), из которых на штаб, интендантство и другие тыловые

учреждения приходилось всего 400 чинов.

К концу февраля 1919 г. ОКСА состоял из 1-й (Западный отряд) и

2-й (Восточный отряд) стрелковых бригад и объединял трех генералов, 87

штаб-офицеров, 748 обер-офицеров, 83 военных чиновника, 3146 рядовых, трех

священников, 25 врачей, девять сестер милосердия и 44 фельдшера — всего 4 148 человек.

На вооружении корпуса имелось всего 2532 винтовки, 4 автоматических ружья, 28

пулеметов, 12 орудий и 300 шашек. К маю в корпусе насчитывалось 5,5 тысяч

человек (3,5 тыс. штыков), из которых на штаб, интендантство и другие тыловые

учреждения приходилось всего 400 чинов. Начальник 2-й стрелковой дивизии генерал-майор М.В.

Ярославцев характеризовал состояние армии в период ее наступления на Петроград

следующим образом: «В чисто военном отношении Родзянко поражал всех своей

неутомимостью и энергией. Но в разгар майской операции технически положение

создалось очень трудное для руководителя армии, и одной энергии было

недостаточно. Сильно изменился дух и характер основной солдатской массы.

Вначале большинство солдат были настоящие добровольцы, отдающие себе отчет, зачем,

во

Начальник 2-й стрелковой дивизии генерал-майор М.В.

Ярославцев характеризовал состояние армии в период ее наступления на Петроград

следующим образом: «В чисто военном отношении Родзянко поражал всех своей

неутомимостью и энергией. Но в разгар майской операции технически положение

создалось очень трудное для руководителя армии, и одной энергии было

недостаточно. Сильно изменился дух и характер основной солдатской массы.

Вначале большинство солдат были настоящие добровольцы, отдающие себе отчет, зачем,

во  10 июня указом Верховного правителя России адмирала А.В.

Колчака главнокомандующим всеми Сухопутными и Морскими вооруженными силами,

действующими против большевиков на Северо-Западном фронте, был назначен генерал

от инфантерии

10 июня указом Верховного правителя России адмирала А.В.

Колчака главнокомандующим всеми Сухопутными и Морскими вооруженными силами,

действующими против большевиков на Северо-Западном фронте, был назначен генерал

от инфантерии  24 августа генерал Родзянко распорядился включить в 1-й

стрелковый корпус 2-ю и 3-ю стрелковые дивизии и сформировать 3-й стрелковый

корпус в составе

24 августа генерал Родзянко распорядился включить в 1-й

стрелковый корпус 2-ю и 3-ю стрелковые дивизии и сформировать 3-й стрелковый

корпус в составе

В конце декабря 1918 г. в г. Ревель начал формироваться 1-й

Русский офицерский партизанский отряд под командованием подполковника К.

Бадендика. 22 декабря он приказал всем офицерам, чиновникам и добровольцам

надеть кокарды и погоны. Последние должны были быть: в 1-й роте — армейские с

красным просветом, во 2-й — армейские с синим просветом, в пулеметной команде

— стрелковые с накладным пулеметом, в артиллерийском взводе — армейские с

накладными пушками, в эскадроне — гусарские. На тулье фуражки и погонах носили

знаки в виде черепа. На левый рукав было приказано пришить углом вверх русскую

и эстонскую национальные ленты. 14 января 1919 г. дополнительно был

установлен для чинов отряда зимний головной убор: меховая партизанская папаха с

белым суконным верхом, у офицеров по белому полю — крест накрест офицерский

галун по цвету погона, у добровольцев — черная тесьма.

В конце декабря 1918 г. в г. Ревель начал формироваться 1-й

Русский офицерский партизанский отряд под командованием подполковника К.

Бадендика. 22 декабря он приказал всем офицерам, чиновникам и добровольцам

надеть кокарды и погоны. Последние должны были быть: в 1-й роте — армейские с

красным просветом, во 2-й — армейские с синим просветом, в пулеметной команде

— стрелковые с накладным пулеметом, в артиллерийском взводе — армейские с

накладными пушками, в эскадроне — гусарские. На тулье фуражки и погонах носили

знаки в виде черепа. На левый рукав было приказано пришить углом вверх русскую

и эстонскую национальные ленты. 14 января 1919 г. дополнительно был

установлен для чинов отряда зимний головной убор: меховая партизанская папаха с

белым суконным верхом, у офицеров по белому полю — крест накрест офицерский

галун по цвету погона, у добровольцев — черная тесьма. В СЗА носили русское, реже — германское, а с осени 1919 г. — британское

обмундирование. При этом для всех чинов корпуса (затем армии) на левом рукаве

ниже плеча нашивался особый отличительный знак — угол из ленты национальных

цветов, повернутый вверх; длина его сторон — 13,2 см, ширина — 2,5 см. Еще одним

специфическим отличием для личного состава СЗА, непосредственно участвовавшего

в боях, являлась белая ленточка на фуражках. Кроме того, известно, что в 1-м

полку Ливенской дивизии во время второго Петроградского похода солдаты имели на

груди большие белые кресты («чтобы своих узнавали»).

В СЗА носили русское, реже — германское, а с осени 1919 г. — британское

обмундирование. При этом для всех чинов корпуса (затем армии) на левом рукаве

ниже плеча нашивался особый отличительный знак — угол из ленты национальных

цветов, повернутый вверх; длина его сторон — 13,2 см, ширина — 2,5 см. Еще одним

специфическим отличием для личного состава СЗА, непосредственно участвовавшего

в боях, являлась белая ленточка на фуражках. Кроме того, известно, что в 1-м

полку Ливенской дивизии во время второго Петроградского похода солдаты имели на

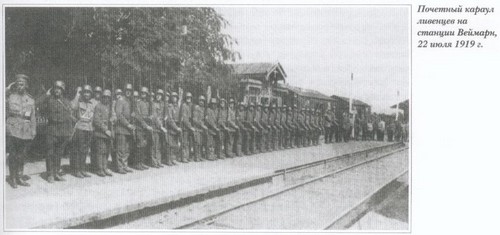

груди большие белые кресты («чтобы своих узнавали»). Многие полки и части СЗА носили присущую только им форму одежды

или имели специфические детали обмундирования. Так, например, к 30 июня 1919 г. чины Либавского

Добровольческого отряда светлейшего князя Ливена носили на касках германского

образца русские металлические государственные гербы, т.е двуглавых орлов. В

начале августа 1-й полк Ливенской дивизии носил особую форму, какую — пока неизвестно;

в начале осеннего похода на Петроград 1-й полк получил британское

обмундирование. Все ливенцы на погонах имели букву «Л».

Многие полки и части СЗА носили присущую только им форму одежды

или имели специфические детали обмундирования. Так, например, к 30 июня 1919 г. чины Либавского

Добровольческого отряда светлейшего князя Ливена носили на касках германского

образца русские металлические государственные гербы, т.е двуглавых орлов. В

начале августа 1-й полк Ливенской дивизии носил особую форму, какую — пока неизвестно;

в начале осеннего похода на Петроград 1-й полк получил британское

обмундирование. Все ливенцы на погонах имели букву «Л».